La proportion gouverne la manière dont un bâtiment se lit, fonctionne et touche ses usagers ; cet article propose des repères concrets et des méthodes pour maîtriser l’équilibre des volumes, des façades et des espaces intérieurs.

Points Clés

- Le rôle central de la proportion : La proportion organise la relation entre parties et ensemble pour produire équilibre, lisibilité et confort.

- Outils et ratios : Le nombre d’or, les rapports simples (1:1, 1:1,5, 2:3) et les trames modulaires sont des outils, non des règles absolues.

- Échelle humaine et performance : Les choix proportionnels influencent l’ergonomie, l’éclairement, la ventilation et la performance énergétique.

- Méthode itérative : Esquisses, maquettes, simulations et prototypes sont indispensables pour valider les proportions dans le contexte réel.

- Coordination technique : La prise en compte des matériaux, du calepinage et des normes garantit une mise en œuvre efficiente et cohérente.

Proportions : principes fondamentaux et raison d’être

La notion de proportion en architecture désigne la relation mesurée entre les parties d’un bâtiment, entre celles-ci et l’ensemble, et entre l’objet construit et l’humain. Elle vise à produire une sensation d’équilibre et d’ordre visuel, mais aussi à répondre à des exigences fonctionnelles et structurelles.

Il existe plusieurs niveaux d’analyse : proportions globales (rapport hauteur/largeur d’une façade), proportions modulaires (taille d’un module répété), et proportions internes (hauteur de plafond, dimensions d’ouverture). Tous concourent à une lecture cohérente du bâtiment.

La recherche de proportions harmonieuses s’appuie sur des systèmes mathématiques, des méthodes empiriques et sur l’expérience accumulée des praticiens. La qualité d’un rapport ne se juge pas seulement par son exactitude numérique, mais par l’effet visuel et l’adéquation au programme et au contexte social et climatique.

La règle d’or et autres ratios historiques

La règle d’or — souvent appelée nombre d’or ou phi (~1,618) — est un rapport qui a suscité un intérêt soutenu en histoire de l’art et d’architecture. Il s’agit d’un rapport mathématique qui apparaît dans certains motifs naturels et qui a été utilisé comme principe de composition.

Il est important de préciser que l’application du nombre d’or n’est pas systématique ni universelle : il s’agit d’un outil parmi d’autres pour atteindre l’harmonie. Dans de nombreuses constructions historiques, d’autres rapports et systèmes modulaires ont été employés.

Parmi les ratios classiques, on trouve également :

- 1:1,5 (rapport proche du format A, souvent perçu comme élégant pour façades et pièces) ;

- 1:√2 (rapport utilisé dans certains formats de papier et utile pour compositions modulaires) ;

- rapports entiers (2:3, 3:4, 4:5), fréquents parce qu’ils simplifient la mise en œuvre et la lecture des volumes).

L’architecte apprend à choisir un rapport en fonction du contexte : programme, site, matériaux, économie et symbolique. Il ne s’agit pas de suivre un seul canon, mais d’adopter la règle la plus adaptée au projet.

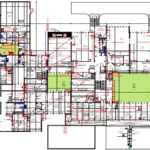

Trames et modules : structurer l’espace

La trame est un dispositif fondamental qui sert de squelette à un projet — grille structurelle, module de fenêtres, axes de circulation. Elle facilite la rationalisation technique et l’harmonie visuelle.

On distingue plusieurs approches de trame :

- la trame structurelle basée sur les portiques, poteaux et dalles (par ex. 6 m × 6 m) ;

- la trame modulaire basée sur un module répétable (par ex. 1,2 m) qui sert pour menuiseries et équipements ;

- la trame métrique qui intègre l’ergonomie et la mesure humaine (hauteur de marche, dimensions d’un escalier, largeur minimale de circulation).

La trame peut être régulière ou décalée. Une trame régulière favorise la clarté et la facilité de construction ; une trame décalée peut générer rythmes et surprise. L’enjeu est de faire dialoguer la trame avec le programme et l’esthétique souhaitée.

Hauteurs et échelle humaine : le rôle de l’anthropométrie

La maîtrise des hauteurs est essentielle pour assurer confort et lisibilité. L’architecture se mesure souvent à l’échelle du corps : hauteur de plafond, hauteur d’allège, hauteur des plans de travail, franchissement des portes.

L’architecte s’appuie sur des données anthropométriques standards pour définir des gabarits adaptés :

- hauteur de porte courante : environ 2,10 m ;

- hauteur standard de plan de travail : ~0,90 m ;

- hauteur de main courante : 0,80–0,90 m ;

- hauteur de marche : 16–18 cm (variations selon normes locales).

Au-delà des standards, la notion de modulor introduite par Le Corbusier établit une tentative de système harmonique fondé sur la taille humaine et le nombre d’or. Elle a influencé la conception de proportions dans le XXe siècle moderne. Ces grilles restent cependant des outils adaptables, non des prescriptions immuables.

Pleins et vides : la dialectique du vide en architecture

Le contrapoint entre pleins (murs, masses) et vides (ouvertures, cours, patios) est à la base de toute composition architecturale. Leur équilibre définit la transparence, la porosité et la monumentalité d’un bâtiment.

Quelques principes de lecture :

- un excès de pleins peut donner une impression de lourdeur ou d’opacité ;

- un excès de vides risque de fragiliser l’unité et la structure ;

- la disposition des vides peut orchestrer la lumière, la ventilation et les vues ;

- les vides peuvent être hiérarchisés (entrée principale, transition, espace privé) pour guider l’usager.

Les façades traditionnelles utilisent des proportions pour rythmer la succession de pleins et de vides : allèges, linteaux, bandeaux et corniches contribuent à lire l’édifice. Dans l’architecture contemporaine, les façades-écrans, les brise-soleil et les percements irréguliers explorent de nouvelles relations pleins/vides tout en respectant une logique proportionnelle.

Rythmes : répétition, variation et cadence

Le rythme en architecture provient de la répétition et de la variation d’éléments : colonnes, fenêtres, modules structurels. Le rythme crée un flux visuel et conditionne la perception du mouvement et du temps.

Différents types de rythme :

- rythme régulier : répétition uniforme qui transmet la stabilité ;

- rythme alterné : alternance d’éléments de nature différente (ouvert/fermé) pour produire une dynamique ;

- rythme progressif : variation graduelle (augmentation ou diminution des dimensions) qui conduit le regard ;

- rythme ponctuel : éléments isolés servant de repères visuels ou symboliques.

Le rythme s’intègre aux parcours et aux perspectives : il accompagne la progression de l’usager, crée des pauses visuelles et construit l’expérience spatiale. Un bon rythme respecte l’échelle et la lecture du bâti, tout en se montrant sensible aux usages et aux matières.

Perspectives et perception visuelle

La manière dont un édifice est perçu dépend fortement de la perspective — points de vue, axes visuels, lignes de fuite. L’usage de la perspective est double : compositif (orientation des masses) et fonctionnel (guidage des flux).

Quelques notions utiles :

- les axes ordonnent les vues et structurent les approches ;

- les lignes de fuite amplifient la profondeur et peuvent magnifier ou réduire la perception des volumes ;

- les points focaux (porte, escalier, fontaine) permettent d’organiser le regard et de hiérarchiser l’espace ;

- les transparences régissent les relations visuelles entre intérieur et extérieur ;

- la mise à l’échelle par des éléments répétitifs (battants, garde-corps) facilite l’orientation et la compréhension.

La perspective atmosphérique (lumière, ombre, matériaux) participe à la lecture du bâti. La relation entre proportions et perspective est donc organique : un bon rapport entre largeur et hauteur influence la correction des perspectives et la perception de profondeur.

Exemples historiques et contemporains : lectures comparées

Les enseignements tirés de l’histoire permettent de comprendre comment différents systèmes de proportions ont servi des intentions diverses et comment ces principes s’appliquent aujourd’hui.

Architecture classique et Palladio

Andrea Palladio a systématisé l’emploi des proportions dans l’architecture de la Renaissance. Ses villas utilisent des rapports géométriques simples et une organisation symétrique fondée sur la logique du temple antique. Les façades et plans de ses villas se lisent souvent comme une superposition de volumes et d’unités proportionnées.

Antiquité et édifices monumentaux

Dans l’Antiquité, l’attention portée aux proportions visait autant la symbolique que la fonctionnalité. Les temples grecs, par exemple, sont conçus selon des règles d’ordre et de rythme (colonnades, entablements), tandis que certains motifs récurrents traduisent une conscience systématique des rapports visuels.

Architecture islamique et géométrie

Les traditions architecturales islamiques ont privilégié la géométrie, le motif et la modulation des pleins et vides. Les compositions de cours, iwan et portiques reposent sur des grilles et des partitions complexes permettant une grande variété d’échelles et de rythmes, tout en gardant une cohérence visuelle rigoureuse.

Gothique : proportions verticales et lumière

Dans l’architecture gothique, la recherche d’élévation produit des proportions très verticalisées. La hiérarchie des travées, l’utilisation de voûtes et d’arc-boutants traduit une volonté de lumière et de légèreté, où la proportion entre hauteurs et largeurs des nefs et des baies devient un enjeu structurel et spirituel.

Modernisme et Le Corbusier

Le mouvement moderne a réinterprété les règles de proportion. Le Corbusier, avec son Modulor, a proposé un système d’échelle basé sur la taille humaine et des rapports mathématiques. Des bâtiments comme la Villa Savoye illustrent la tentative d’harmoniser fonctions, proportions et esthétiques modernes.

Exemples contemporains

Dans l’architecture contemporaine, la multiplicité des matériaux et des techniques autorise des jeux de proportion très variés : façades ventilées modulées par des panneaux, volumes fragmentés, ou compositions sculpturales. Les praticiens contemporains oscillent entre recherche de simplicité proportionnelle et exploration formelle, tout en gardant souvent un ancrage dans certains ratios classiques pour assurer lisibilité et confort.

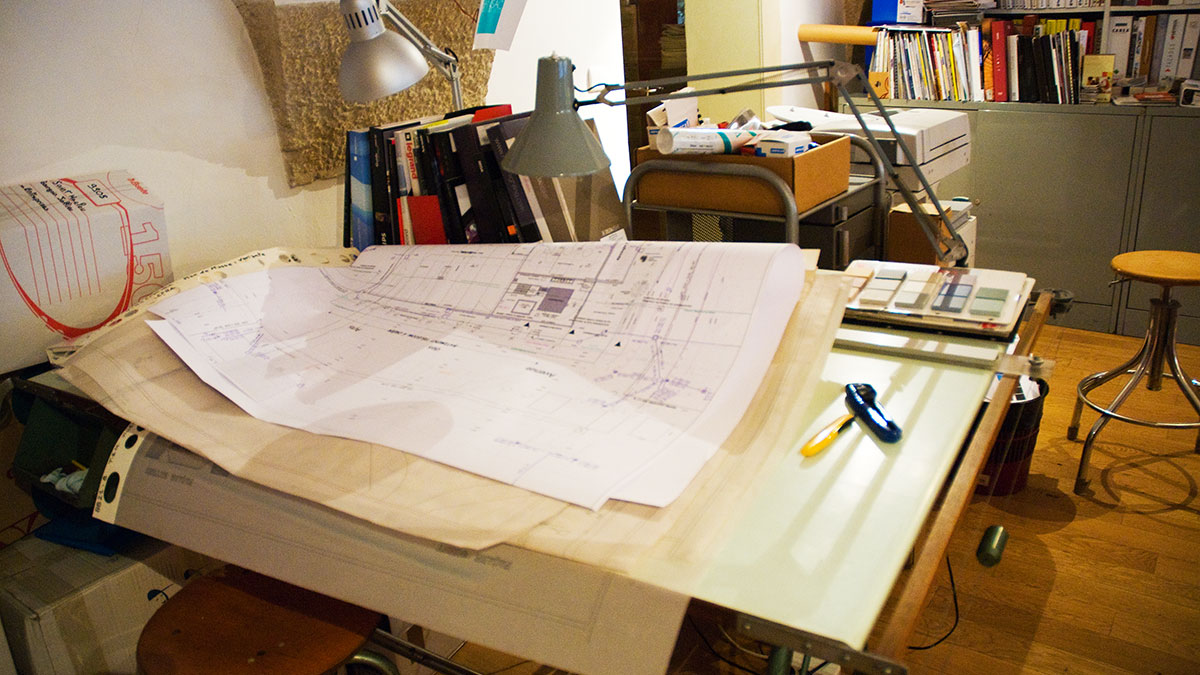

Méthodologies pratiques pour mesurer et tester les proportions

Plusieurs méthodes concrètes permettent de vérifier, ajuster et communiquer les choix de proportion tout au long de la conception et de la construction.

Approches analytiques :

- mesure sur site avec règles, rubans et relevés photographiques calibrés ;

- analyse photographique à l’aide de calques numériques pour repérer lignes principales et rapports ;

- usage de la grille de calepinage pour vérifier l’alignement des éléments en plan et en élévation.

Approches expérimentales :

- maquettes physiques à différentes échelles pour étudier pleins/vides et jeu d’ombres ;

- maquettes numériques et rendus 3D pour tester perspectives multiples et éclairages variables ;

- prototypes de façades ou de panneaux pour évaluer l’échelle constructive et la mise en oeuvre des matériaux.

Le suivi itératif entre l’analyse et l’expérimentation permet d’aligner la justesse des proportions avec les contraintes techniques et économiques.

Proportions, matériaux et détails constructifs

Le choix des matériaux a une influence directe sur l’échelle et la perception des proportions. Chaque matériau possède une échelle constructive : taille des briques, panneaux, profilés, modules de bardage, etc.

Considérations pratiques :

- la brique impose souvent des modules plus petits et une lecture plus fine ;

- le béton coulé en place permet des surfaces monolithiques qui s’expriment sur de plus grandes échelles ;

- le bois massif montre une échelle intermédiaire mais nécessite des adaptations pour les jonctions et les dilatations ;

- les panneaux en fabrication industrielle (1,2 × 2,4 m, etc.) suggèrent des trames modulaires économes.

L’architecte doit coordonner proportions esthétiques et contraintes de calepinage afin d’éviter des découpes inutiles, des pertes matérielles et des coûts supplémentaires.

Proportions et performance environnementale

La proportion influe sur la consommation énergétique et le confort intérieur. Quelques principes d’efficacité :

- la compacité réduit la surface d’enveloppe et limite les pertes thermiques ;

- des proportions adaptées permettent d’optimiser l’apport solaire passif (façade sud surdimensionnée en climat tempéré pour capter chaleur et lumière) ;

- la modulation verticale des volumes facilite la ventilation naturelle (effet de cheminée) ;

- les larges allèges et brise-soleil protègent des surchauffes estivales tout en offrant une proportion cohérente pour les ouvertures.

La coordination entre proportions et stratégie bioclimatique est un levier majeur pour concevoir des bâtiments résilients et sobres en énergie.

Réglementation, normes et accessibilité

Les proportions ne sont pas qu’esthétiques ; elles doivent intégrer les prescriptions réglementaires et les exigences d’accessibilité. L’architecte tient compte de :

- normes d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite (largeurs de passage, rampes, hauteurs de plan) ;

- réglementation incendie influant sur dégagements et hauteurs de compartimentage ;

- normes thermiques qui pondèrent la conception des ouvertures et l’isolation des parois ;

- règles d’urbanisme locales contrôlant gabarit, alignement et rapport d’aspect des façades.

Il s’agit d’intégrer ces exigences dès la phase esquisse pour éviter des ajustements coûteux en cours de projet.

Proportion et usage : adapter au programme

La proportion se doit d’être au service du programme. Différents usages requièrent des rapports spécifiques :

- les espaces de méditation ou muséaux privilégient souvent des proportions élévatrices et silencieuses ;

- les écoles favorisent des hauteurs et des dimensions qui facilitent la supervision et le confort acoustique ;

- les logements demandent une déclinaison claire des proportions entre pièces de vie et espaces de service ;

- les bâtiments industriels adoptent des modules généreux pour la logistique et la manutention.

La traduction des besoins fonctionnels en proportions permet d’assurer l’adaptabilité et la longévité du bâtiment.

Outils numériques avancés : paramétrique et optimisation

Les outils paramétriques offrent aujourd’hui la possibilité d’explorer simultanément variations formelles et contraintes techniques. Ils permettent notamment :

- de définir des systèmes modulaires liés à des règles (module de façade, gabarits anthropométriques) ;

- d’automatiser des calepinages en optimisant le nombre de coupes et le gaspillage ;

- d’intégrer des simulations thermiques et lumineuses pour évaluer l’impact des rapports sur le confort ;

- de générer variantes formelles respectant une contrainte proportionnelle définie par l’équipe de conception.

Ces technologies renforcent la capacité à expérimenter un grand nombre de solutions et à justifier les choix de proportions par des données mesurables.

Rénovation, extension et insertion dans l’existant

Lorsque l’architecte intervient sur l’existant, il doit composer avec des proportions préétablies. Quelques stratégies :

- respecter la trame historique dans les parties conservées en adaptant les nouvelles parties à cette trame ;

- utiliser des sous-trames pour faire dialoguer des modules anciens et contemporains ;

- jouer sur la distinction matériaux/volumes pour lire la nouvelle intervention sans contredire l’harmonie d’ensemble ;

- préférer des proportions complémentaires plutôt que mimétiques pour préserver la lisibilité historique.

L’approche constructive et le calepinage doivent anticiper les jonctions et les tolérances entre ancien et neuf.

Études de cas pratiques — approches chiffrées

Des exemples concrets aident à comprendre l’impact des rapports :

- façade résidentielle : si une largeur de façade est de 9 m, l’application d’un rapport 1:1,5 conduit à une hauteur de 6 m, soit deux niveaux de 3 m ou trois niveaux de 2 m plus structure et plancher ;

- pièce de vie : pour un séjour perçu comme généreux sans être imposant, un rapport longueur/largeur de 1,4 à 1,6 sur des dimensions telles que 5 m × 3,2–3,6 m peut offrir une bonne relation entre circulation et mobilier ;

- espace public couvert : une trame structurelle de 6 m × 6 m permet souvent d’accueillir des fonctions modulables (marché, halle, préau) tout en limitant portées et coûts structurels.

Ces chiffres doivent toujours être recoupés avec contraintes structurelles, besoins programmiques et budget.

Erreurs fréquentes et stratégies correctives

Plusieurs maladresses nuisent à une bonne proportion :

- ignorer l’échelle humaine, conduisant à des espaces peu confortables ;

- appliquer un ratio sans tenir compte des contraintes techniques ;

- négliger la cohérence entre plan et élévation ;

- oublier l’influence des matériaux et de la lumière sur la perception volumétrique.

Stratégies correctives :

- revenir à la trame de base et vérifier l’ergonomie ;

- réaliser maquettes et prototypes pour tester la perception ;

- utiliser simulations et audit lumière pour ajuster dimensions et ouvertures ;

- prévoir des variantes constructibles afin d’anticiper ajustements budgétaires.

Checklist pratique pour intégrer les principes de proportion en projet

Une liste de contrôle simple aide à structurer la démarche :

- définir le module de base dès l’esquisse ;

- vérifier la compatibilité anthropométrique des espaces principaux ;

- harmoniser trame structurelle et trame d’usages ;

- tester façades et ouvertures par maquette ou rendu ;

- prendre en compte calepinage et format matériau pour limiter les pertes ;

- simuler l’éclairement naturel et la ventilation avant validation ;

- consulter les normes d’accessibilité et d’urbanisme pour valider gabarits.

Exercices pratiques pour s’approprier proportions et règles d’or

Voici une série d’exercices permettant de mettre en pratique les notions abordées. Ils sont conçus pour être réalisés rapidement sur papier, en maquette ou dans un logiciel de dessin.

Exercice : analyser une façade

Objectif : repérer les rapports et la trame composant une façade existante.

Procédure :

- choisir une photo de façade (façade publique, maison, immeuble) ;

- tracer les lignes principales : allèges, linteaux, corniches, axes de fenêtres ;

- mesurer approximativement les rapports hauteur/largeur de la façade et des ouvertures ;

- chercher des répétitions et des variations : existe-t-il une trame régulière ? des modules répétés ?

- noter l’effet produit : la façade paraît-elle équilibrée, lourde, dynamique ?

Analyse : l’architecte en formation compare ces mesures à des ratios classiques (1:1, 1:1,5, phi) pour mieux comprendre les choix formels.

Exercice : construire une trame modulaire

Objectif : créer une trame qui organise plan et élévation.

Procédure :

- fixer un module de base (par ex. 1,20 m) ;

- définir la largeur et la profondeur de la parcelle en multiple du module ;

- positionner les pièces et circulations selon la grille ;

- tester des variations en doublant ou en réduisant le module pour certaines fonctions (escalier, cuisine) ;

- évaluer la cohérence visuelle et la constructibilité.

Résultat : une trame facilite la coordination des lots techniques et réduit le gaspillage de matériaux, tout en produisant une composition lisible.

Exercice : expérimenter pleins/vides en maquette

Objectif : comprendre l’impact de la perforation sur une façade.

Procédure :

- réaliser une maquette simple d’un volume rectangulaire ;

- introduire des ouvertures de différentes tailles et positions ;

- observer les jeux d’ombre et la lecture du volume depuis plusieurs points de vue ;

- modifier les proportions des ouvertures (1:1, 1:1,5, phi) et comparer l’effet visuel ;

- réfléchir aux implications thermiques et lumineuses des changements.

Apprentissage : la maquette révèle rapidement comment la modulation des vides transforme la perception d’un bâtiment.

Exercice : créer un rythme progressif

Objectif : composer une séquence d’éléments qui guide le regard.

Procédure :

- dessiner une élévation ou une perspective ;

- définir une série d’éléments (pilastres, fenêtres, ouvertures) dont la dimension croît ou décroît selon une progression régulière ;

- tester la progression sur l’axe principal d’entrée ;

- observer si la progression crée une lecture fluide ou génère une tension excessive.

Remarque : un rythme progressif bien dosé conduit naturellement vers un point focal (entrée, escalier) sans recourir à des éléments décoratifs superflus.

Communication des choix de proportion en équipe

La formalisation des décisions relatives aux proportions facilite la coordination entre architecte, bureaux d’études, économiste et entreprise.

Bonnes pratiques :

- créer des documents de référence (plan de trame, gabarit de façade, calepinage) dès la phase APS ;

- inscrire les modules dans les pièces écrites du dossier technique ;

- prévoir rencontres de validation à chaque étape majeure (esquisse, PRO, DCE) ;

- utiliser maquettes et rendus pour les réunions de chantier afin d’éviter interprétations divergentes.

La clarté documentaire réduit les risques de modification coûteuse pendant la construction.

Questions pour stimuler la réflexion du lecteur

Pour approfondir la maîtrise des proportions, l’architecte ou l’étudiant peut se poser plusieurs questions pratiques :

- Quel est le module de base le plus adapté au site et au budget ?

- Comment la trame structurelle influence-t-elle la répartition fonctionnelle des espaces ?

- Les rapports choisis favorisent-ils l’éclairage naturel et la ventilation ?

- Les pleins et les vides hiérarchisent-ils correctement les vues et les accès ?

- Le rythme de la façade correspond-il à la vitesse de lecture prévue depuis la voie publique ?

Ces interrogations aident à traduire des principes abstraits en décisions concrètes et reproductibles.

En expérimentant régulièrement ces principes — par l’analyse, la maquette et le dessin —, l’architecte développe une sensibilité qui va au-delà des systèmes numériques : il acquiert la capacité de composer des espaces à la fois fonctionnels, économes et esthétiquement convaincants. Quels projets vont être réinterrogés aujourd’hui à la lumière de ces règles ?