La lumière naturelle façonne la perception d’un lieu et joue un rôle crucial dans le confort, la santé et la performance énergétique des bâtiments ; ce guide approfondi propose des stratégies techniques, des métriques de conception et des solutions pratiques pour la capter, la diffuser et la maîtriser.

Points Clés

- Intégrer la lumière dès l’esquisse : l’orientation et la typologie des pièces conditionnent la performance lumineuse et thermique.

- Utiliser des indicateurs pertinents : sDA, UDI, DF et ASE permettent de mesurer l’efficacité et d’anticiper l’éblouissement et la surchauffe.

- Combiner dispositifs passifs et actifs : brise-soleil extérieurs, vitrages sélectifs et automatisation garantissent confort et économies d’énergie.

- Penser diffusion intérieure : couleurs, étagères réfléchissantes et cloisons translucides améliorent l’éclairement en profondeur.

- Planifier maintenance et durabilité : accessibilité, composants réparables et choix de matériaux limitent les pertes de performance dans le temps.

Les fondamentaux : pourquoi la lumière naturelle importe

La lumière naturelle n’est pas seulement un élément esthétique : elle est un vecteur de bien-être, un levier de performance énergétique et un élément structurant de la conception architecturale.

Sur le plan physiologique, la lumière du jour régule le rythme circadien et influence directement la qualité du sommeil, la vigilance, la sécrétion de mélatonine et, par conséquent, la santé mentale et physique. Des études ergonomiques montrent que des espaces bien éclairés naturellement augmentent la productivité et réduisent la fatigue visuelle.

Du point de vue énergétique, optimiser l’éclairage naturel réduit la dépendance à l’éclairage artificiel — source d’économies — et, selon la saison, influe sur les gains et pertes thermiques. La maîtrise des apports solaires évite aussi la surconsommation liée à la climatisation.

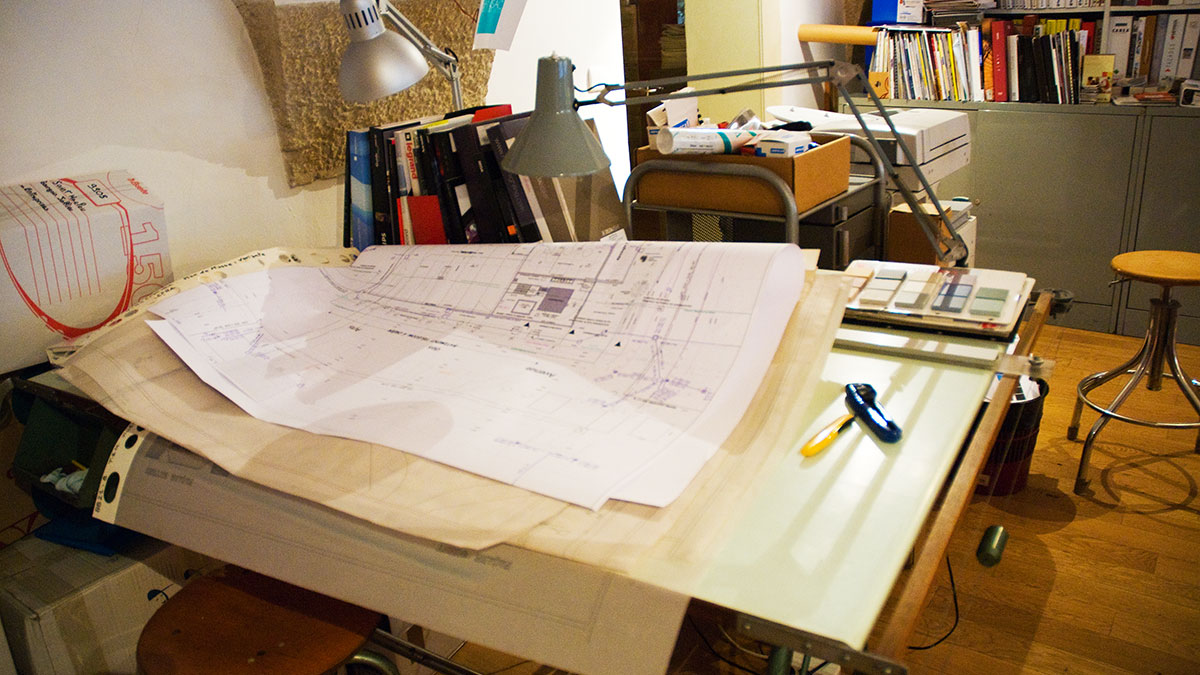

L’architecte considère la lumière comme un matériau de conception : elle conditionne le dessin des volumes, l’orientation des espaces et le choix des matériaux dès la phase d’esquisse.

Facteurs qui influencent la lumière naturelle

La qualité et la quantité de lumière disponible sont le résultat d’une combinaison de facteurs climatiques, géographiques, architecturaux et matériaux. Les anticiper en phase de conception évite des corrections coûteuses en phase construction ou rénovation.

Latitude, climat et variabilité

La latitude influe sur l’angle d’incidence du soleil et sur la durée d’ensoleillement. Dans les latitudes hautes, le soleil reste bas en hiver, procurant des apports rasants propices au chauffage passif ; dans les latitudes basses, les hauteurs solaires élevées génèrent des apports plus verticaux et un risque accru de surchauffe estivale.

Le climat local — ensoleillement, nébulosité, fréquence des jours couverts — détermine la constance de la lumière : un ciel couvert privilégie une lumière diffuse et uniforme, tandis qu’un ciel clair produit des contrastes marqués et des ombres nettes.

Orientation et typologie des espaces

L’orientation des façades conditionne les apports lumineux au fil de la journée et des saisons. L’implantation des pièces selon leurs usages est un levier de conception majeur : pièces de vie côté sud, zones techniques côté nord, chambres côté est, etc.

En pratique, l’architecte ajuste la taille et la position des ouvertures, le rapport entre surfaces vitrées et pleines, et la stratification des volumes pour optimiser l’apport lumineux sans compromettre le confort thermique.

Contexte urbain, végétation et obstacles

Les bâtiments voisins, la végétation existante, la topographie et les rues étroites modèlent la lumière incidente. Une parcelle en milieu dense aura souvent des apports réduits, tandis qu’un site isolé offrira une lumière plus directe et continue.

Des études d’ensoleillement, des relevés photométriques et des simulations d’ombrage aident à définir le gabarit et l’ombrage des bâtiments voisins et orientent les stratégies compensatoires (verrières, puits de lumière, atriums).

Vitrages, cadres et matériaux intérieurs

Les caractéristiques du vitrage — transmission lumineuse (TL), facteur solaire (g), coefficient de transmission de chaleur (U) — et la réflexion des matériaux intérieurs déterminent la quantité et la qualité de la lumière pénétrant l’espace.

Des vitrages à haute TL laissent entrer beaucoup de lumière tout en limitant les gains solaires si le facteur g est bas ; des surfaces intérieures claires augmentent la réflexion et facilitent la diffusion de la lumière vers la profondeur des pièces.

Métriques et indicateurs de conception

Pour concevoir et vérifier la performance lumineuse, il est essentiel de maîtriser les métriques utilisées par les bureaux d’études et les labels.

Facteur de lumière du jour (Daylight Factor – DF)

Le Facteur de Lumière du Jour (DF) est le rapport, exprimé en pourcentage, entre l’éclairement intérieur en un point et l’éclairement extérieur sous un ciel de CIE standard. Il est utile pour la conception architecturale préliminaire.

Règles indicatives :

- DF < 1% : espaces faiblement éclairés, généralement acceptables pour circulations.

- DF 1–2% : niveau minimal pour des zones de séjour.

- DF 2–5% : confort visuel correct pour la plupart des usages résidentiels et tertiaires.

- DF > 5% : espaces très lumineux, attention aux risques d’éblouissement et de surchauffe.

Spatial Daylight Autonomy (sDA) et Annual Sunlight Exposure (ASE)

Les outils de simulation modernes mesurent le sDA : pourcentage de surface recevant au moins 300 lux pendant au moins 50% des heures d’occupation annuelles. Un objectif courant pour les bureaux est un sDA de 50% ou plus.

L’ASE quantifie la part de surface exposée à des niveaux élevés (>1000 lux) pendant un grand nombre d’heures; une ASE élevée indique un risque d’éblouissement et de surchauffe ; la recommandation est souvent ASE < 10%.

Useful Daylight Illuminance (UDI)

Le UDI définit la proportion d’heures annuelles pendant lesquelles l’éclairement au poste de travail se situe dans une plage utile (par exemple 100–3000 lux ou 300–3000 lux selon les standards). Il permet d’évaluer l’utilité réelle de la lumière du jour et d’estimer le potentiel d’éclairage artificiel réduit.

Autres indicateurs

Des indicateurs comme l’Average Daylight Illuminance, la distribution des luminances et les cartes d’éblouissement relatives (DGP — Daylight Glare Probability) complètent l’analyse pour une approche fine du confort visuel.

Conception par façade : recommandations détaillées

Chaque orientation impose des stratégies spécifiques pour équilibrer gains lumineux et confort thermique.

Façade sud : maximiser les gains hivernaux, limiter l’été

Sur une façade sud, l’objectif est d’exploiter les apports en hiver et d’éviter la surchauffe estivale via des protections étudiées.

Dispositifs et pratiques :

- Casquettes et brise-soleil fixes dimensionnés par la hauteur du navire solaire pour laisser entrer les rayons bas d’hiver et bloquer les rayons hauts d’été.

- Brise-soleil orientables : offrent une grande flexibilité selon les saisons et l’usage.

- Vitrages à contrôle solaire et verres sélectifs : réduire le facteur g tout en conservant une TL acceptable.

- Étagères lumineuses (light shelves) : réfléchissent la lumière profonde vers le plafond pour une diffusion homogène.

Façade nord : lumière stable et diffuse

La façade nord fournit une lumière douce, homogène, sans ombres nettes, adaptée aux espaces de travail et aux ateliers.

Stratégies :

- Fenêtres horizontales larges pour capter le ciel.

- Surfaces intérieures claires pour maximiser la réflexion.

- Réflecteurs externes ou internes pour guider la lumière en profondeur.

Façades est et ouest : solutions pour contrer les contrastes

Les façades est et ouest créent des pics matinaux et vespéraux d’apports solaires ; la gestion des contrastes et de l’éblouissement est essentielle.

Solutions adaptées :

- Stores et screens extérieurs pour atténuer la chaleur et l’éblouissement.

- Brise-soleil verticaux et lames orientables pour l’ouest.

- Intégration de protections mobiles ou automatiques pilotées par capteurs.

Puits de jour, verrières et strategies pour la profondeur

La lumière latérale suffit rarement pour éclairer les pièces profondes : des dispositifs verticaux et en toiture sont nécessaires pour capter le ciel et distribuer la lumière.

Puits de jour : tubulaires et lanterneaux

Les puits tubulaires sont économiques et efficaces pour les petites surfaces (WC, couloirs, dressings). Ils transportent la lumière via un tube à forte réflectivité et se terminent par un diffuseur.

Les lanterneaux et puits traditionnels apportent une lumière plus riche, parfois avec vue, mais demandent une attention particulière à l’étanchéité, à l’isolation et à la protection solaire.

Points techniques :

- Étanchéité et isolation du raccord toiture-puits pour éviter les ponts thermiques.

- Choix de diffuseurs anti-éblouissement et résistants aux UV.

- Accès et maintenance : prévoir dispositifs pour nettoyage et remplacement.

Verrières, atriums et effet cheminée

Les verrières et atriums permettent d’apporter la lumière en profondeur et de créer des volumes traversants. Ils favorisent la ventilation naturelle par effet cheminée s’ils sont combinés à des ouvertures hautes et basses.

Considérations :

- Contrôle solaire pour limiter la surchauffe et l’éblouissement.

- Gestion acoustique si la verrière ouvre sur des circulations bruyantes.

- Stratification thermique et sécurité incendie : prise en compte des règlementations.

Vitrages pour verrières

Le choix porte sur des vitrages à faible émissivité, parfois spectrally selective (sélectifs sur le spectre solaire) qui minimisent l’apport thermique tout en maintenant une bonne transmission lumineuse.

Il est souvent pertinent d’utiliser des doubles ou triples vitrages selon le climat et la performance thermique souhaitée, en prenant en compte le poids, le système de support et le coût.

Diffusion intérieure : matériaux, surfaces et éléments architecturaux

La répartition de la lumière au sein d’un volume dépend fortement des finitions, du mobilier et des éléments architecturaux dédiés à la réflexion.

Couleurs, finitions et indices de réflexion

Les peintures et matériaux ont un indice de réflexion lumineuse. Les plafonds et murs clairs (réflexion élevée) améliorent l’éclairement global, tandis que les surfaces sombres l’absorbent et créent des contrastes.

Un plafond très réfléchissant renvoie la lumière en profondeur ; des sols trop réfléchissants peuvent créer un éblouissement vertical gênant, il faut donc choisir des finitions mates et modérées.

Éléments architecturaux pour la redistribution

Des étagères blanches, tablettes lumineuses et lames réfléchissantes placées sous les fenêtres renvoient la lumière vers le plafond et la profondeur des pièces. Les marquises et rampes peuvent aussi servir de plans réflecteurs.

Les cloisons translucides (verre dépoli, panneaux polycarbonate, verres alvéolaires) laissent passer la lumière tout en préservant l’intimité ; elles conviennent bien aux bureaux, sanitaires et circulations.

Contrôle solaire : stratégies actives et passives

Le contrôle solaire vise à limiter les apports excessifs, protéger contre l’éblouissement et améliorer la performance thermique.

Protections extérieures vs intérieures

Les protections extérieures (brise-soleil, screens) bloquent l’énergie solaire avant qu’elle n’atteigne le vitrage et sont généralement plus efficaces que les protections intérieures, qui servent principalement à l’éblouissement et à l’intimité.

Le choix dépend du climat, du budget et des contraintes esthétiques.

Solutions dynamiques

Les technologies dynamiques, comme le vitrage électrochrome, offrent une modulation continue de la transmission lumineuse et du facteur solaire sans éléments mobiles externes. Elles réduisent l’éblouissement et équilibrent lumière et chaleur, mais leur coût reste élevé et il faut prévoir la maintenance.

L’automatisation des stores via des capteurs d’ensoleillement et de température optimise le confort en temps réel et s’intègre aux systèmes GTB pour une gestion énergétique globale.

Surfaces vitrées : performances thermiques et acoustiques

Un vitrage performant répond à la fois à des contraintes thermiques, acoustiques, visuelles et de sécurité. Les choix techniques impliquent des compromis.

Paramètres clés :

- U-value (coefficient de transmission thermique) : plus faible pour meilleures performances en hiver.

- g-value / SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) : indique la part d’énergie solaire transmise.

- TL (Transmission lumineuse) : pourcentage de lumière visible transmise.

- Performance acoustique (Rw) : importante en milieu urbain.

Les cadres influencent aussi le bilan thermique : cadres en aluminium doivent être à rupteur de pont thermique, les cadres bois ou mixtes offrent de meilleures performances thermiques intrinsèques. Les châssis à rotule et les joints étanches améliorent l’étanchéité à l’air et limitent les infiltrations.

Problématiques pratiques : maintenance, sécurité et accessibilité

Un dispositif bien conçu intègre l’entretien et la durabilité dès l’origine. Les lanterneaux et verrières doivent être accessibles pour nettoyage et remplacement des joints. Les stores extérieurs doivent pouvoir être réparés ou remplacés facilement.

La sécurité incendie, l’accès pour les personnes à mobilité réduite et la protection contre les chutes (gardes-corps devant fenêtres basses) sont des contraintes réglementaires à intégrer dès la conception.

Acoustique, intimité et qualité d’usage

Les grandes surfaces vitrées améliorent la lumière mais peuvent nuire à l’acoustique et à l’intimité. En zones bruyantes, le vitrage doit combiner isolation phonique et isolation thermique ; des vitrages feuilletés acoustiques et des doubles vitrages à lame large réduisent les nuisances.

En termes d’intimité, les cloisons translucides et les films sablés offrent une solution pour préserver lumière et confidentialité.

Rénovation : interventions ciblées et coûts maîtrisés

La rénovation vise souvent à améliorer la luminosité sans restructurer l’enveloppe. Des interventions pragmatiques et à coût maîtrisé peuvent produire des gains substantiels.

Approches recommandées :

- Installer des puits de lumière tubulaires pour zones aveugles.

- Remplacer les vitrages anciens par des doubles vitrages performants à faible émissivité.

- Repeindre plafonds et murs en teintes claires et repositionner le mobilier pour dégager les plans réflecteurs.

- Créer des ouvertures intérieures non porteuses pour permettre le passage de la lumière entre les pièces.

- Intégrer des protections solaires extérieures pour améliorer le confort estival.

L’installation d’une régulation d’éclairage (capteurs de présence et de lumière naturelle) optimise la complémentarité avec l’éclairage artificiel et réduit la consommation électrique.

Coûts, retour sur investissement et durabilité

L’investissement initial pour des vitrages performants, des protections solaires ou un vitrage dynamique peut être élevé, mais le retour sur investissement (ROI) se mesure en réduction des coûts d’éclairage, climatisation et en confort accru pour les occupants.

Quelques pistes pour fiabiliser l’investissement :

- Prioriser les interventions à fort impact et coût modéré (screens, peinture, optimisation du mobilier).

- Planifier le remplacement des vitrages lors d’opérations de rénovation pour répartir le coût.

- Privilégier des composants réparables et remplaçables pour limiter le coût d’entretien et allonger la durée de vie.

- Évaluer l’embodied carbon des vitrages et cadres ; choisir des matériaux recyclables et des procédés bas carbone quand cela est possible.

Flux de conception recommandé : étapes et checklist opérationnelle

Un processus structuré garantit une intégration efficace de la lumière naturelle :

- Analyse du site : relevés photométriques, carte solaire, analyse des obstacles et végétation.

- Programme d’usage : heures d’occupation, besoins visuels, exigences thermiques et acoustiques.

- Esquisse : positionnement des volumes, rapport surfaces vitrées/pleines par façade.

- Premières simulations : DF, sDA, UDI pour valider les orientations et ratios.

- Développement : sélection des vitrages, protections solaires, systèmes de ventilation et de régulation.

- Maquettes & tests : maquette physique avec héliodon et simulations digitales détaillées (Radiance, Ladybug).

- Réalisation : supervision des mises en œuvre, contrôles d’étanchéité et ajustements en phase chantier.

- Maintenance : plan d’accès et calendrier d’entretien pour maintenir la performance lumineuse.

Outils et ressources de simulation

Les simulations permettent d’affiner la conception et d’anticiper les risques :

- SketchUp pour modélisation rapide et tests solaires préliminaires.

- Ladybug Tools (Rhino/Grasshopper) pour analyses climatiques et études photométriques avancées.

- Radiance pour des calculs photométriques très précis.

- CIBSE pour des guides professionnels sur l’éclairage et la performance des bâtiments.

- ADEME pour des ressources sur l’efficacité énergétique et les bonnes pratiques.

Pour des projets complexes, il est conseillé de faire appel à un bureau d’études spécialisé pour réaliser des simulations exploitables vers la certification (BREEAM, HQE, Passivhaus, label énergétique national).

Erreurs fréquentes et comment les éviter

Plusieurs erreurs récurrentes compromettent le résultat lumineux et thermique. Les anticiper évite des surcoûts et des rénovations prématurées.

Erreurs courantes :

- Ignorer l’orientation dès l’esquisse : conduire à des pièces mal positionnées et des surfaces vitrées inadaptées.

- Multiplier le vitrage sans protection : risque de surchauffe et d’éblouissement.

- Négliger la répartition intérieure : grandes fenêtres mais pièces profondes obscures.

- Penser seulement en gains lumineux : négliger l’impact thermique et la consommation liée à la climatisation.

- Omettre la maintenance : réduire progressivement la performance lumineuse en raison de l’encrassement et l’usure.

Exemples concrets et retours d’expérience

Plusieurs typologies montrent l’efficacité des stratégies décrites :

Un logement urbain dense atteint un confort lumineux satisfaisant en combinant un atrium étroit reliant deux niveaux, des puits tubulaires pour les pièces périphériques et l’utilisation de cloisons translucides pour redistribuer la lumière sans perdre l’intimité.

Un bureau tertiaire exposé au nord maximise la performance en installant des fenêtres hautes horizontales, des plafonds à forte réflectance et des étagères réfléchissantes, réduisant les besoins en éclairage artificiel jusqu’à 30 % dans les zones correctement traitées.

Une école primaire a combiné grandes baies sud-est, stores extérieurs motorisés et palettes de couleurs claires ; les enseignants ont constaté une meilleure concentration et une réduction des besoins d’éclairage artificiel pendant la journée.

Réglementation, labels et performance énergétique

En France, la RE 2020 encourage la conception de bâtiments sobres et performants ; la lumière naturelle contribue à l’efficacité énergétique mais doit être intégrée au regard des exigences thermiques, d’isolation et d’étanchéité. Les labels (Passivhaus, BREEAM, HQE) exigent des preuves de performance lumineuse via des simulations.

Il est utile de consulter les ressources de l’ADEME et les guides professionnels du CIBSE pour se conformer aux meilleures pratiques et aux indicateurs de performance.

Aspects environnementaux et cycle de vie

Le choix des vitrages, cadres et protections solaires influe sur l’empreinte carbone du bâtiment. Les vitrages performants consomment davantage d’énergie grise que des vitrages simples ; il convient d’évaluer le coût carbone sur la durée de vie et de choisir des matériaux recyclables et locaux quand cela est possible.

La durabilité implique des composants réparables, un accès pour la maintenance et une documentation de pose qui facilitent l’entretien et prolongent la durée de vie des dispositifs.

Checklist finale pour la conception

Avant de finaliser un projet, l’architecte doit vérifier :

- Que l’analyse solaire et le positionnement des pièces correspondent au programme d’usage.

- Que les ratios vitrées/pleines sont adaptés à chaque orientation et au climat.

- Que des protections solaires efficaces sont prévues pour les façades exposées.

- Que des simulations (sDA, UDI, ASE) confirment l’absence de zones surchauffées ou éblouissantes.

- Que la maintenance des puits de lumière, verrières et stores est accessible et budgétée.

- Que les choix de vitrage et cadres équilibrent isolation thermique, acoustique et transmission lumineuse.

Questions pour approfondir chaque projet

Pour chaque projet, l’architecte peut se poser les questions suivantes afin d’orienter les décisions techniques :

- Quelle est la fonction principale de chaque pièce et quelles sont ses heures d’occupation ?

- Quels indicateurs (sDA, UDI, DF) sont les plus pertinents pour ce projet ?

- Quels compromis sont acceptables entre gains solaires hivernaux et risques de surchauffe estivale ?

- Quel niveau d’automatisation des protections solaires justifie l’investissement ?

- Comment assurer l’entretien et la durabilité des dispositifs choisis ?

- Quels impacts environnementaux (embodied carbon) et économiques à long terme doivent être pris en compte ?

Répondre à ces questions oriente les choix techniques et budgétaires et évite des options irréversibles.

L’architecte privilégiera généralement une stratégie combinée : une orientation réfléchie, des volumes qui favorisent la pénétration de la lumière, des vitrages adaptés, des protections solaires extérieures et une diffusion soignée à l’intérieur, le tout validé par des simulations et des tests. Cette approche produit des espaces lumineux, confortables et économes en énergie, tout en tenant compte des contraintes climatiques, urbaines et budgétaires.