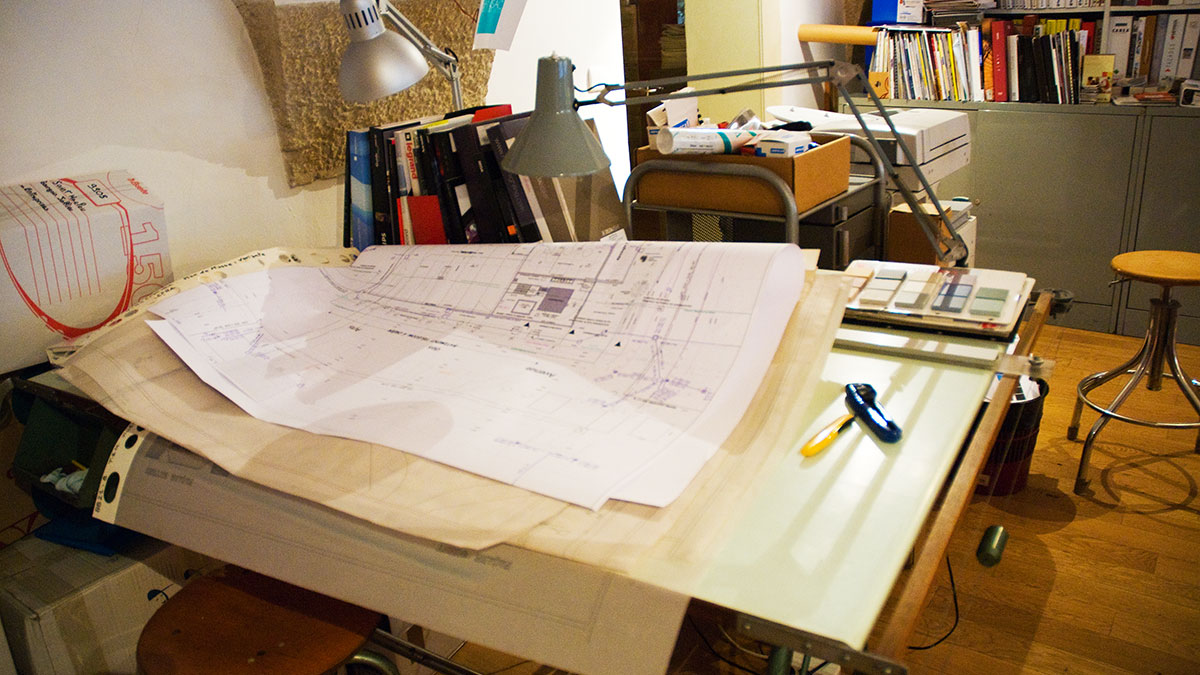

Le passage du croquis au plan est une compétence centrale pour transformer une idée en projet constructible : il combine intuition graphique, rigueur technique et communication claire. Cet article propose des méthodes, des outils, des exercices et des bonnes pratiques pour maîtriser cette progression.

Points Clés

- Importance du geste : Le croquis rapide permet d’explorer des intentions spatiales avant de détailler.

- Échelle et lisibilité : Le choix de l’échelle et une hiérarchie graphique claire sont essentiels pour communiquer efficacement.

- Outils et workflow : Des outils gratuits (Blender, SketchUp, LibreCAD) et un workflow BIM simplifié facilitent la transition du volumé au plan.

- Coordination et documentation : La gestion des versions, les réunions de coordination et les checklists réduisent les erreurs en phase chantier.

- Maquette et storyboard : Maquettes rapides et storyboards aident à valider l’expérience usager et l’intégration au site.

Pourquoi maîtriser le passage du croquis au plan ?

Le dessin joue un rôle cognitif et opérationnel dans la conception architecturale : il permet de formuler, tester et transmettre des choix. Le concepteur qui sait structurer son processus réduit les risques d’erreur, améliore la qualité des échanges avec les acteurs du projet et accélère la prise de décision.

Chaque étape — du croquis à la maquette puis au plan technique — répond à un objectif précis : exploration formelle, validation volumétrique, ou prescription de chantier. Il importe donc d’adopter des outils et des conventions adaptés à chaque stade pour maintenir la cohérence du projet.

Techniques de croquis : développer le geste et l’intention

Le croquis est un moyen de pensée visuelle ; il doit être rapide, lisible et expressif. L’apprentissage du geste graphique et de la simplification des formes permet de capturer des intentions sans se perdre dans le détail prématurément.

Les bases du geste

Le concepteur améliore son geste par la répétition et des exercices ciblés. Un trait assuré transmet immédiatement une hiérarchie spatiale et un caractère.

- Études rapides (5 à 10 minutes) : pratiquer la capture de volumes et d’échelles plutôt que la précision des objets.

- Lignes de construction : établir des repères proportionnels et un axe de composition avant d’ajouter les éléments secondaires.

- Contours et masses : utiliser les aplats tonaux pour distinguer volumes porteurs et vides.

- Variations de trait : jouer sur l’épaisseur et la densité pour marquer la profondeur et l’importance.

Perspectives et vues

Pour communiquer un espace, il importe de choisir la vue la plus pertinente selon l’intention : montrer l’expérience utilisateur, la relation entre volumes, ou la lecture technique.

- Perspective conique : utile pour rendre l’expérience sensorielle et présenter l’échelle humaine.

- Axonométrie / isométrie : privilégier la compréhension volumétrique sans distorsion d’échelle.

- Plan rapide : indispensable pour analyser la distribution et les flux fonctionnels.

Un exercice efficace consiste à dessiner une même pièce en plan, coupe et perspective à partir d’un repère commun pour intégrer les correspondances spatiales.

Représentation des matériaux et de la lumière

Le croquis ne doit pas tout décrire mais doit suggérer les matériaux et la qualité de la lumière. L’économie de moyens graphique sert la clarté.

- Hachures et textures : symboles rapides pour différencier bois, pierre, verre et végétation.

- Lavis et aquarelle : indiquer volumes lumineux et ombres portées.

- Contraste de valeurs : hiérarchiser avant-plan et arrière-plan pour faciliter la lecture.

Échelle : choisir et appliquer la bonne échelle

L’échelle est le lien entre le réel et sa représentation. Elle conditionne la lisibilité et l’usage du dessin selon les destinataires.

Échelles usuelles et leurs usages

Quelques échelles standard permettent d’orienter le travail graphique :

- 1:500, 1:200 : études de masse et implantation sur le site.

- 1:100 : plan d’étage général pour bâtiments résidentiels et petits équipements.

- 1:50 : plans d’intérieur, coupes générales.

- 1:20 à 1:1 : détails constructifs et assemblages.

Le concepteur adapte l’échelle au public : maître d’ouvrage, bureau d’études, entreprises ou services instructeurs d’urbanisme.

Techniques pratiques pour dessiner à l’échelle

Plusieurs méthodes simplifient le tracé précis :

- Règle d’échelle : conversion rapide et traçage de cotes.

- Quadrillage : calage par proportion et reproduction fidèle sur papier calque.

- Outils numériques : logiciels CAO/DAO pour contrôler l’échelle et automatiser les mises à jour.

En esquisse, la combinaison de croquis libre et de dessins à l’échelle permet de vérifier les dimensions fonctionnelles avant d’engager la documentation technique.

Légendes et conventions graphiques : parler le même langage

La légende est le dictionnaire du dessin ; elle garantit que tous les lecteurs interprètent le plan de la même manière.

Éléments d’une légende efficace

Une légende bien conçue facilite l’exploitation des planches :

- Bloc légende : identification du projet, auteur, date, échelle et numéro de planche.

- Symboles : portes, fenêtres, escaliers et mobilier avec sens d’ouverture et cotation standardisée.

- Hachures : codes matériaux et traitement des coupes.

- Flèche nord et repères : orientation et cotation du site.

- Tableau des surfaces : surfaces utiles et habitables si nécessaire.

Les normes comme ISO 128 aident à uniformiser les conventions ; il est recommandé d’adopter une bibliothèque commune de symboles pour les projets partagés.

Ressource utile : le RIBA propose des modèles et recommandations pour la présentation graphique.

Hiérarchie graphique et lisibilité

La hiérarchie guide le regard et accélère la compréhension :

- Lignes épaisses : limites structurales et coupes.

- Lignes moyennes : cloisons et éléments secondaires.

- Lignes fines : annotations et textures.

L’emploi cohérent d’épaisseurs, de hachures et d’un nombre limité de couleurs garantit une présentation claire et professionnelle.

Coupes : révéler la logique constructive

La coupe rend explicite ce que le plan ne peut montrer : relations verticales, compositions de planchers, hauteurs et stratigraphies des parois.

Types de coupes et leurs usages

Choisir le type de coupe selon l’intention :

- Coupe longitudinale : montre la continuité des espaces et la circulation principale.

- Coupe transversale : révèle la relation entre des espaces opposés ou la structure porteuse.

- Coupe partielle : détaille un assemblage ou une jonction technique.

Conventions de représentation en coupe

Quelques principes pour des coupes lisibles :

- Plan de coupe indiqué clairement en plan.

- Remplissage : hachures ou fonds pleins pour éléments coupés.

- Repères de hauteur : niveaux finis, cotes d’altimétrie, hauteur sous plafond.

- Détails des couches : structure, isolation, revêtements et finitions représentés selon leur ordre réel.

Il est essentiel d’assurer la cohérence entre plans et coupes pour éviter des contradictions dimensionnelles en phase chantier.

Maquette rapide : matérialiser le projet en volume

La maquette d’étude permet de vérifier silhouette, lectures d’ombre et intégration au site avant d’engager la documentation détaillée.

Matériaux et outils pour maquettes rapides

Le choix des matériaux dépend du niveau de finesse requis :

- Carton plume / foamboard : idéal pour les volumes rapides.

- Carton gris : économique pour des tests de gabarit.

- Balsa : pour des éléments fins.

- Colle, cutter et règle métallique : outillage de base.

- Impression 2D : reporter étages et façades directement.

Pour un résultat plus précis, une découpe laser ou une impression 3D accélère la production, mais la maquette manuelle conserve une valeur d’exploration tactile difficile à remplacer.

Méthode de réalisation rapide

Une méthode en six étapes facilite la production :

- Massing : établir volumes primaires sans détail.

- Assemblage : coller et vérifier la silhouette générale.

- Affinage : ouvrir percements et préciser éléments clés.

- Contextualisation : ajouter socle et quelques éléments de site.

- Test d’ombre : analyser sous différentes orientations lumineuses.

- Documentation : photographier et annoter les vues significatives.

La maquette sert autant à convaincre le maître d’ouvrage qu’à tester des options constructives au sein de l’équipe de projet.

Storyboard d’un projet : raconter l’expérience de l’usager

Le storyboard transforme les données spatiales en récit d’usage : il met en scène l’arrivée, la circulation et les moments clés d’appropriation de l’espace.

Structure d’un storyboard efficace

Chaque vignette doit synthétiser une situation d’usage :

- Scène d’approche : première impression depuis la voie publique.

- Scène d’entrée : transition et seuils.

- Scènes d’usage : déplacements, activités et relation entre espaces.

- Scène sensorielle : lumière, matériaux, acoustique.

- Scène nocturne : éclairage artificiel et atmosphère.

Chaque vignette inclut une image, une courte légende et des notes techniques sur matériaux et conditions de lumière.

Outils et formats

Le storyboard se réalise sur papier ou numériquement selon le rendu souhaité :

- Outils de mise en page comme Canva pour des présentations rapides.

- Applications graphiques (Krita, Inkscape) pour retouches et vectorisation.

- Photomontages depuis modèles 3D pour un rendu réaliste.

Outils gratuits pour passer du croquis au plan

Une large gamme d’outils gratuits permet de produire des documents de qualité sans investissement initial élevé.

Modélisation et dessin 3D

- Blender — blender.org : modélisation avancée et rendu photoréaliste.

- SketchUp Free (web) — sketchup.com : interface intuitive pour études volumétriques.

- FreeCAD — freecadweb.org : modèle paramétrique et compatibilité avec des workflows BIM de base.

Dessin 2D et mise en plan

- LibreCAD — librecad.org : DAO 2D open source pour plans techniques simples.

- Inkscape — inkscape.org : vectoriel pour habillage de planches et retouches graphiques.

- GIMP / Krita — gimp.org — krita.org : traitement d’images et finition des croquis scannés.

Ressources complémentaires et données

Des ressources publiques enrichissent la connaissance du site et facilitent la représentation contextuelle :

- IGN pour les données topographiques françaises — ign.fr.

- OpenStreetMap pour données cartographiques libres — openstreetmap.org.

- Bibliothèques de hachures et symboles compatibles avec DAO/CAO.

Workflow intégré : du croquis à la maquette numérique (BIM et coordination)

Dans les projets contemporains, le passage du croquis au plan s’intègre de plus en plus dans un flux collaboratif numérique. Le concept de BIM (Building Information Modeling) favorise la coordination entre disciplines et la traçabilité des décisions.

Principes d’un workflow BIM simplifié

Le concepteur peut structurer un workflow qui relie esquisse, modèle volumique et plans techniques :

- Phase esquisse : croquis, massing et premières maquettes physiques.

- Modélisation volumique : importation du massing dans un modèle 3D (SketchUp, Blender puis export vers un logiciel BIM si disponible).

- Enrichissement : ajout des éléments constructifs, des familles et des données matériaux.

- Coordination : échanges avec structures, fluides et thermicien pour résoudre les interférences.

- Extraction : génération de plans, coupes et nomenclatures à partir du modèle.

Pour des petites structures, des workflows hybrides (modèle 3D léger + plans 2D) constituent souvent une solution pragmatique.

Interopérabilité et formats

Le choix des formats facilite les échanges :

- IFC pour l’échange BIM interlogiciels.

- OBJ/FBX pour échanges 3D entre outils de rendu et modélisation.

- DWG/DXF ou PDF pour échanges de plans 2D avec bureaux d’études.

Adopter une norme d’échange et documenter les conventions de nommage garantit une intégration plus fluide entre partenaires.

Coordination pluridisciplinaire et communication

La réussite d’un projet dépend largement de la qualité des échanges entre architectes, ingénieurs, entreprises et maîtres d’ouvrage. La clarté graphique et la documentation sont des éléments clés de la coordination.

Réunions de coordination et maquettes numériques

Organiser des réunions régulières avec des jeux de plans actualisés et une maquette partagée réduit les erreurs :

- Planifier des revues de conception à chaque jalon (esquisse, APS, PRO).

- Utiliser des maquettes numériques pour visualiser conflits et solutions.

- Documenter les décisions et conserver des versions horodatées.

Communication avec le maître d’ouvrage

Le langage graphique doit s’adapter au public :

- Présentations visuelles : perspectives d’ambiance et maquettes photographiées pour convaincre.

- Documents techniques : plans cotés et notice descriptive pour signature de marché.

- Feedback structuré : listes de commentaires et actions à intégrer dans le modèle.

Gestion des fichiers, versions et sauvegarde

La gestion rigoureuse des fichiers évite pertes, conflits et erreurs de coordination. Il importe d’adopter une politique de versioning simple et efficace.

Bonnes pratiques de gestion documentaire

Quelques règles minimales :

- Nommage cohérent : inclure type de document, phase et version (ex. Plan_RDC_1-100_V2).

- Sauvegarde régulière : stockage local + cloud (sauvegarde automatisée).

- Historique des révisions : journal de modifications avec date, auteur et motif.

- Accès partagé contrôlé : permissions selon rôle pour éviter modifications concurrentes.

Vérification, contrôles et checklists

Avant de livrer une planche ou un dossier pour consultation, une check-list permet de garantir la qualité et la complétude des informations.

Checklist type avant remise d’un dossier

Exemples d’éléments à contrôler :

- Concordance plan-coupe : vérification des cotes et des repères alignés.

- Présence de la légende : échelle, flèche nord, tableau des surfaces et références.

- Symboles et hachures : uniformité sur tout le dossier.

- Lecture d’ensemble : impression à 100% pour vérifier l’épaisseur des traits et la lisibilité des textes.

- Contraintes réglementaires : conformité aux règles d’urbanisme et aux exigences d’accessibilité locales.

Aspects juridiques et autorisations (repères pratiques)

Les dessins doivent intégrer des éléments permettant l’instruction du dossier administratif : plans de masse, implantation, et documents techniques demandés selon la nature du projet.

En France, le dossier de permis de construire ou la déclaration préalable exige des plans cotés, des façades, et un plan de masse; il est conseillé de consulter le site officiel service-public.fr pour les démarches et pièces requises. Le concepteur vérifie également les prescriptions locales (Plan Local d’Urbanisme – PLU) auprès de la mairie.

Pour les aspects techniques, il convient de s’assurer que les choix matériels répondent aux règles de construction et aux documents techniques unifiés (DTU) ou normes applicables au lieu du projet, et de solliciter les bureaux d’études spécialisés lorsque nécessaire.

Accessibilité, performance énergétique et durabilité

Les plans ne sont pas seulement esthétiques : ils doivent intégrer des exigences de confort, d’accessibilité et de performance énergétique.

Intégrer l’accessibilité

L’architecte veille à la conception des circulations, aux paliers, et aux largeurs minimales nécessaires pour une accessibilité universelle. Des repères dimensionnels standardisés facilitent ces vérifications en phase d’esquisse.

Performance énergétique et approche bioclimatique

Déjà en esquisse, le positionnement des ouvertures, l’orientation et la gestion des ombres influencent fortement la performance énergétique. Simples analyses (orientation solaire, ventilation naturelle) permettent d’integrer des principes bioclimatiques avant la phase technique.

Impression, présentation et livrables

La manière de préparer les fichiers pour impression ou présentation conditionne la réception du projet par les destinataires.

Préparer des PDF et planches

Quelques conseils pour préparer des documents imprimés :

- Export en PDF vectoriel pour conserver la qualité des traits.

- Contrôler les traits : export à l’échelle 1:1 pour vérifier l’épaisseur des lignes.

- Marges et fonds perdus : prévoir des zones de coupe selon le format d’impression.

- Palette graphique : limiter les couleurs et choisir des teintes contrastées pour l’impression N&B et couleur.

Pour des présentations clients, associer perspectives d’ambiance, plans cotés et maquettes photographiées favorise la compréhension.

Étude de cas : workflow pour une rénovation de maison individuelle

Le cas suivant illustre un processus concret du croquis à la livraison d’un dossier technique pour une petite rénovation.

Étapes :

- Relevé initial : mesures sur site, prise de photos et plan de l’existant en 1:100.

- Croquis conceptuel : trois propositions de massing en 15 minutes chacune, puis sélection d’une variante.

- Plan d’esquisse : dessin du plan de l’étage remodelé en 1:100, repères fonctionnels et tableau des surfaces.

- Coupe stratégique : coupe à l’échelle 1:50 pour vérifier la relation intérieur/combles et la hauteur de plancher.

- Maquette rapide : maquette en carton plume 1:100 pour valider volume et orientation des ouvertures.

- Modélisation : modèle 3D simplifié dans SketchUp puis rendus pour la validation client.

- Dossier technique : plans cotés, coupes, notices descriptives et bordereau de pièces pour consultation entreprises.

Pour chaque étape, le concepteur conserve les versions et note les hypothèses pour faciliter la traçabilité et la phase d’exécution.

Exercices avancés et progression pédagogique

Au-delà des exercices de base, il est utile d’intégrer des challenges qui renforcent la capacité d’abstraction et de coordination.

Exercices pour niveau intermédiaire et avancé

- Challenge volumétrique : concevoir un bâtiment de petite taille en intégrant contraintes de gabarit, réglementation et besoins du maître d’ouvrage en 3 heures.

- Coordination technique : résoudre un conflit entre évacuations et structure à partir d’un modèle 3D, en documentant la solution.

- Dossier pour consultation : produire en une journée un ensemble de plans et une notice technique pour mise en appel d’offres.

Ces exercices développent l’autonomie, la rigueur et la capacité à travailler en temps contraint.

Conseils pratiques et erreurs fréquentes

La pratique régulière et la discipline graphique réduisent les erreurs courantes :

- Ne pas trop détailler trop tôt : privilégier la hiérarchie spatiale avant la finition graphique.

- Vérifier continuellement les cotes : une incohérence plan/coupe génère des coûts importants en chantier.

- Maintenir la cohérence graphique : uniformiser symboles, hachures et polices sur l’ensemble du dossier.

- Documenter le processus : archiver versions, variantes et décisions pour restitution et justification.

- Tester l’impression : imprimer à l’échelle pour vérifier l’épaisseur des traits et la lisibilité des annotations.

Ressources, apprentissages et parcours de formation

Pour progresser, il est utile de combiner tutoriels, lectures et pratique encadrée. Des plateformes offrent des cours et des MOOCs sur la représentation architecturale, le BIM et les logiciels de modélisation.

Liens utiles :

- Blender — modélisation et rendu 3D gratuit.

- SketchUp — version web pour modélisation rapide.

- LibreCAD — DAO 2D open source.

- ArchDaily — articles sur maquettes et représentations contemporaines.

- IGN — données topographiques et cartographiques en France.

- Service-public.fr — démarches administratives et permis de construire en France.

- buildingSMART — ressources sur les standards BIM et interopérabilité.

Le parcours d’apprentissage combine pratique régulière, retours critiques et appropriation progressive d’outils numériques. Il est recommandé d’organiser des revues de dessin fréquentes en atelier pour partager retours et solutions.

Le passage du croquis au plan est un processus itératif où chaque représentation nourrit la suivante. En combinant compétences graphiques, méthodes de travail et outils adaptés, le concepteur crée un discours architectural cohérent, lisible et constructible.

Quel aspect souhaitez-il approfondir ? Il est possible de proposer des exercices ciblés, des templates de planches ou une liste de vérifications adaptée au niveau et au type de projet.