Optimiser les circulations transforme des surfaces perdues en espaces utiles, améliore le confort quotidien et augmente la valeur d’usage d’un logement. Cet article propose des méthodes pratiques, des règles de conception et des exemples chiffrés pour concevoir des circulations efficaces et inclusives.

Points Clés

- Optimisation des flux: Un schéma de flux clair permet de réduire de 10 à 20 % les surfaces perdues et d’améliorer l’ergonomie quotidienne.

- Séparation jour/nuit: Regrouper les espaces de nuit, créer des zones tampons et organiser les pièces de vie selon l’orientation pour confort acoustique et thermique.

- Suppression des couloirs: Transformer les dégagements en mobilier distributif ou espaces multifonctions récupère des mètres carrés utiles.

- Accessibilité universelle: Intégrer les principes PMR dès la conception évite des coûts et adaptations ultérieures.

- Outils de validation: Utiliser maquettes, BIM et tests utilisateurs pour vérifier ergonomie, lumière et circulation avant chantier.

- Durabilité: Une bonne organisation des circulations favorise la ventilation naturelle, les apports solaires et réduit la consommation énergétique.

Pourquoi les circulations comptent autant

Il arrive souvent qu’un projet perde 10 à 20 % de sa surface utile à cause d’une mauvaise organisation des circulations : couloirs excessifs, escaliers mal positionnés, enchaînements peu intuitifs. Pour un appartement de 100 m², cela représente une perte potentielle de 10 à 20 m² — une surface réaffectable en rangement, bureau, ou agrandissement du séjour.

La surface utile ne se limite pas aux surfaces des pièces : elle intègre la manière dont les occupants se déplacent dans l’espace. Un schéma de circulation bien pensé améliore l’ergonomie, la luminosité, la ventilation et la modularité de l’habitat, et facilite la maintenance et l’évolution future du logement.

Processus de conception étape par étape

La conception des circulations suit une méthodologie itérative, intégrant analyse des usages, simulations et validations. Le flux de travail suivant guide la plupart des projets résidentiels :

- Analyse programmatique : définir les activités, leur fréquence et leurs besoins adjacents (ex. cuisine proche des livraisons, chambre parentale côté calme).

- Matrice d’adjacence : établir quelles fonctions doivent être proches, séparées ou orientées (ex. cuisine-cellier, chambres-salle d’eau).

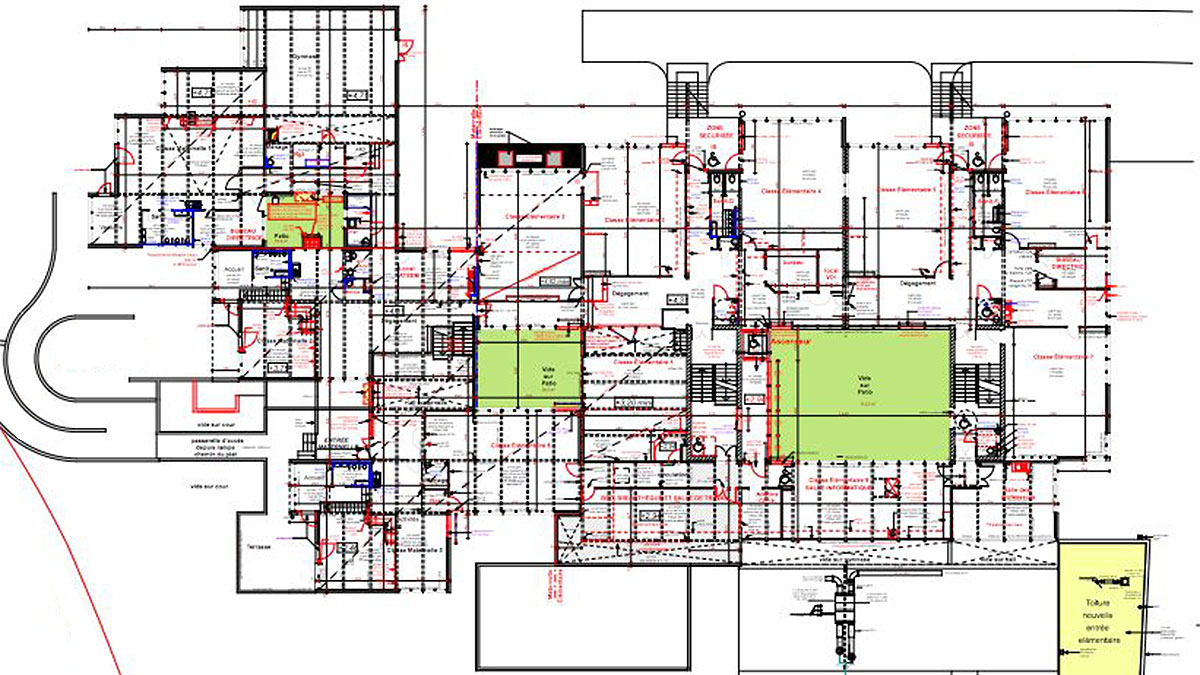

- Schéma de flux : dessiner les trajets principaux et secondaires sur un plan simplifié pour repérer les conflits et les intermittences.

- Prototype : maquette 2D, maquette papier, maquette physique ou simulation 3D/BIM pour tester les parcours et la perception.

- Plan commenté : annoter le plan avec dégagements, rayons de giration, zones tampons et mobiliers intégrés.

- Tests utilisateurs : faire parcourir le projet par des occupants types (famille, personnes âgées, PMR) et ajuster.

Ce processus favorise les choix éclairés et réduit le risque de modifications lourdes lors de la phase de chantier.

Schémas de flux : comment les tracer et pourquoi ils aident

Le schéma de flux est un outil indispensable pour visualiser les déplacements et hiérarchiser les trajets. Il ne remplace pas le plan technique mais oriente la géométrie générale du projet.

Outils et conventions

Pour être lisible, le schéma utilise des conventions simples : une couleur par type de flux, des flèches d’intensité variable, et des pictogrammes pour repérer les fonctions principales. Le schéma peut être réalisé à la main, sous forme vectorielle, ou via un module de BIM.

Exemple concret chiffré

Sur un appartement de 80 m², un couloir de 1,10 m de large sur 6 m de long représente 6,6 m². En remplaçant ce couloir par une distribution via une bibliothèque intégrée de 35 cm de profondeur et un palier multifonction, il est possible de récupérer la moitié de cette surface, soit environ 3 m², utilisable en rangement ou extension du séjour.

Le schéma mettra en évidence : arrivée → placard manteaux → cuisine (flux fréquent), séjour → extérieur (flux de loisirs), cave/garage → rangement (flux occasionnel).

Pour s’inspirer et comparer solutions, consulter des études de cas sur des plateformes comme ArchDaily aide à repérer des standards contemporains.

Zones jour / nuit : principes, acoustique et thermique

La séparation des zones jour et nuit optimise le confort acoustique, la gestion de la lumière et la qualité du sommeil. Cette séparation doit aussi répondre aux exigences thermiques et aux flux de service.

Principes de zonage

- Regrouper les espaces de sommeil pour limiter la dispersion du bruit et faciliter les scénarios thermiques (chauffage réduit la nuit).

- Situer les pièces à vivre côté lumière et vues (orientation sud/sud‑ouest privilégiée) pour capter les apports solaires passifs.

- Créer une zone tampon (entrée, dégagement, dressing ou bureau) pour filtrer les bruits et sécuriser les transitions.

Aspects acoustiques

Au-delà du plan, la performance acoustique entre jour et nuit dépend des parois, isolations de porte et des revêtements. Une simple porte pleine à bonne isolation phonique et une zone tampon réduisent les nuisances entre séjour et chambres.

Aspects thermiques et ventilation

La bonne organisation des circulations favorise la ventilation naturelle (vues traversantes nord-sud pour créer un flux d’air) et la zonification climatique (contrôles thermostatiques par secteur). L’architecte prendra en compte les entrées d’air, les ouvertures et la possibilité d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC) performante pour assurer renouvellement d’air et confort hygrothermique.

Vues traversantes : optimiser la perception et la ventilation

Les vues traversantes augmentent la sensation d’espace, renforcent l’apport lumineux et facilitent la ventilation naturelle. Elles sont particulièrement efficaces dans des logements étroits ou profonds.

Stratégies de composition

- Aligner l’entrée visuellement sur le jardin pour ouvrir l’itinéraire et orienter le regard.

- Utiliser des percées intérieures (verrières, baies vitrées intérieures) pour créer continuité visuelle entre cuisine et séjour.

- Installer des ouvertures nord-sud pour faciliter la ventilation croisée et réguler la température intérieure sans recourir systématiquement à la climatisation.

Des filtres (claustras, panneaux perforés, verrières) permettent de préserver l’intimité tout en maintenant la profondeur visuelle.

Suppression ou transformation des couloirs

Les couloirs sont souvent considérés comme des espaces morts. Les transformer permet autant de récupérer de la surface que d’augmenter la qualité d’usage.

Stratégies concrètes

- Mobilier porteur : remplacer une cloison de dégagement par une bibliothèque, un placard ou une cuisine en enfilade qui sert aussi de distribution.

- Enfilade : disposer les pièces en enfilade pour limiter le linéaire de dégagement, tout en gardant la possibilité d’intimité.

- Distribution centrée : créer un espace central (palier, hall) d’où rayonnent les pièces plutôt que de multiplier des couloirs.

- Récupération sous escalier : utiliser le volume sous l’escalier pour rangement, buanderie ou sanitaire pour réduire l’emprise des dégagements.

La transformation des couloirs implique une attention forte à la sécurité (issues, dégagements) et à l’accessibilité. Un plan commenté permet d’anticiper ces contraintes.

Escaliers compacts : variantes, ergonomie et règlementation

L’escalier est un élément vertical structurant. Le choisir et le positionner intelligemment réduit l’emprise au sol tout en garantissant la sécurité et le confort.

Variantes et usages

- Hélicoïdal : très faible emprise en plan; adapté pour accès secondaires ou mezzanines, mais moins confortable pour flux intensifs.

- En L / en U : compromis ergonomie / compacité, possibilité d’exploiter le volume sous l’escalier.

- À pas alternés : ultra‑compact pour usages ponctuels, déconseillé pour usage journalier ou PMR.

Règles ergonomiques et calculs

La règle de Blondel (2R + G ≈ 63 cm) reste une référence pour la conception d’un escalier confortable, où R est la hauteur de marche et G la giron. Par exemple, si la hauteur de marche R = 17 cm, le giron G doit être environ 29 cm pour respecter la formule (2×17 + 29 = 63 cm).

Il est impératif de se conformer aux normes locales (sécurité incendie, évacuation, main courante, éclairage) et aux prescriptions d’accessibilité selon les contextes réglementaires applicables. Consulter les textes de référence et les organismes compétents comme Service-public permet d’éviter les non-conformités.

Portes coulissantes et solutions d’ouverture

Les portes coulissantes optimisent l’espace en supprimant l’arc de rotation des portes battantes, elles favorisent l’ouverture visuelle et la modularité des espaces.

Choix technique et performances

- Rail apparent : mise en œuvre simple, design apparent, nécessite un mur latéral libre.

- Galandage : ouverture maximale et encombrement nul en projection, attention aux complexités structurelles et à l’isolation acoustique.

- Pliante / accordéon : utile pour large ouverture ponctuelle mais faible performance acoustique.

Sur le plan technique, la qualité des rails et roulements influe sur la durabilité; l’étanchéité acoustique et la facilité d’usage (poignée, frein, motorisation) sont à prendre en compte, surtout pour des usages PMR ou des portes très fréquentées.

Astuces PMR : circulations inclusives et universelles

Penser l’habitat pour tous améliore son usage et sa valeur. L’approche PMR ne concerne pas seulement les fauteuils roulants mais aussi les familles avec poussettes, les personnes âgées, et les livraisons.

Principes de conception accessibles

- Largeurs de passage : prévoir des portes et couloirs adaptés (référence aux guides du secteur et à la réglementation issue de la loi n°2005‑102 du 11 février 2005 et à l’arrêté applicable selon le type de bâtiment).

- Transitions sans rupture : seuils abaissés ou rampes douces pour éviter les obstacles.

- Rayon de giration : espaces de manœuvre d’environ 150 cm de diamètre aux points clés (salle d’eau, cuisine, paliers).

- Commandes ergonomiques : interrupteurs, poignées et rangements entre 80 et 120 cm de hauteur pour faciliter l’usage.

Pour des précisions réglementaires et techniques, les concepteurs se réfèrent aux ressources comme CEREMA et aux textes administratifs publiés sur Service-public.

Plans commentés : méthode pour annoter et vérifier les circulations

Le plan commenté traduit le schéma de flux en décisions constructives et sert de support de communication entre maître d’ouvrage, architecte et entreprises.

Contenu type d’un plan commenté

- Couleurs et symboles : une couleur par type de flux et pictogrammes pour les fonctions.

- Flèches : distinguer flux principaux (fréquent) et secondaires (occasionnel).

- Zones de dégagement : indiquer les rayons de manœuvre et dégagements devant meubles et portes.

- Rangements et mobiliers : signaler les éléments intégrés qui prennent la place des couloirs.

- Annotations techniques : préciser la profondeur maximale des rangements, la hauteur sous plafond, contraintes structurelles.

Un plan commenté bien fait devient une checklist de mise en œuvre, réduisant erreurs d’exécution et malentendus en chantier.

Étude de cas détaillée : réaménagement d’un T3 de 75 m²

Pour illustrer l’impact concret des circulations, l’étude considère un appartement T3 de 75 m² initialement composé d’un couloir linéaire de 1,20 m sur 7 m (8,4 m²) desservant deux chambres et une salle d’eau, un séjour étroit et une cuisine fermée.

Diagnostic initial

Les problèmes repérés : couloir trop long, cuisine isolée, séjour sombre et circulation croisée entre entrée et séjour. L’objectif du maître d’ouvrage était de gagner de la surface utile et d’ouvrir l’espace de vie.

Proposition de réaménagement

- Suppression du couloir linéaire : création d’un espace central multifonction (palier/coin bureau) d’1,8 m de diamètre, économisant environ 3,5 m².

- Ouverture partielle entre cuisine et séjour par une verrière et un plan snack pour fluidifier le flux et partager la lumière.

- Implantation d’une bibliothèque distributive à l’entrée (profondeur 35–40 cm) permettant rangement et orientation sans dégager de surface supplémentaire.

- Réorientation d’une chambre pour l’ouvrir vers un balcon, créant une vue traversante et profitant d’un ensoleillement favorable.

Résultats chiffrés

Surface récupérée estimée : 3,5 m² par suppression de couloir + 1,2 m² gagnés en rationalisant les éléments techniques = 4,7 m² réaffectables. Le séjour a gagné en largeur utile, la cuisine s’est trouvée mieux reliée au séjour et l’ensemble a vu sa valeur d’usage augmenter nettement.

Conception durable et économies d’énergie liées aux circulations

Une bonne organisation des circulations peut contribuer à la performance énergétique et au confort thermique du bâtiment.

Apports solaires et zonage

Orienter les pièces de jour au sud maximise les apports gratuits en hiver et, combiné à des vues traversantes, diminue le besoin en éclairage artificiel. Les zones tampons peuvent être utilisées comme espaces thermiques tampons (entrée, cellier) réduisant les transferts de chaleur entre pièces chauffées et non chauffées.

Ventilation naturelle et renouvellement d’air

Les alignements nord-sud favorisent la circulation d’air traversant, réduisant la dépendance aux systèmes mécaniques dans les climats tempérés. L’implantation des circulations doit permettre l’ouverture efficace des fenêtres et garantir des débits d’air traversant sans créer de courants d’air indésirables.

Choix des matériaux

Les matériaux de finition influent sur l’entretien, la durabilité et le bilan environnemental : sols continus sans PVC polluant, cloisons démontables pour favoriser la réversibilité, isolants biosourcés pour limiter l’empreinte carbone. L’association d’un bon plan de circulation et de matériaux adaptés prolonge la durée de vie utile du bâtiment.

Pour des informations sur les matériaux et la transition énergétique, consulter l’Agence de la transition écologique ADEME.

Intégration du numérique : BIM, simulation et tests utilisateurs

Le numérique offre des outils puissants pour concevoir, simuler et valider les circulations avant la construction.

BIM et maquettes 3D

Le BIM permet de croiser informations architecturales, techniques et d’usage : extraction de plans commentés, simulation du rayon de giration, insertion de mobilier et visualisation en temps réel des flux. Les maquettes 3D facilitent la compréhension par le maître d’ouvrage non spécialiste.

Simulations et réalité virtuelle

Les parcours en réalité virtuelle ou la création de maquettes à l’échelle 1:1 pour les points critiques (escaliers, sanitaires) permettent de détecter des problèmes d’ergonomie et de dégagement avant travaux. Les tests utilisateurs sur maquette révèlent souvent des besoins inattendus et améliorent l’acceptation du projet.

Matériaux, éclairage et mobilier au service des circulations

Les choix de matériaux, d’éclairage et de mobilier contribuent à rendre les circulations lisibles et agréables.

- Sol continu : renforce la fluidité et supprime les ruptures pour l’accessibilité.

- Contrastes visuels : utiliser des bandes de couleur ou un changement de texture pour aider l’orientation des personnes malvoyantes.

- Éclairage scénarisé : guider les parcours avec un éclairage linéaire ou directionnel; prévoir des commandes accessibles depuis les zones tampons.

- Mobilier intégré : meubles distributifs, banquettes, rangements sous escalier qui structurent la circulation sans la fragmenter.

Une attention aux détails comme des surfaces antidérapantes, seuils arrondis et une signalétique claire améliore la sécurité et la convivialité.

Erreurs fréquentes et méthodes pour les éviter

Plusieurs erreurs reviennent souvent dans les projets résidentiels :

- Dégagements trop généreux mais non utilisés : préférer la multifonctionnalité (bibliothèque, coin bureau, dressing) plutôt qu’un couloir large et vide.

- Escalier mal placé : centraliser sans penser aux parcours peut fragmenter les espaces et générer des croisements inutiles.

- Pensée uniquement en plan : oublier la verticalité (luminosité, ventilation, vues traversantes) mène à des espaces sombres et mal ventilés.

- Accessibilité non anticipée : corriger après chantier coûte cher et peut être techniquement compliqué.

Pour limiter ces écueils, la revue critique des plans commentés, des simulations et des tests utilisateurs est indispensable.

Checklist pratique avant validation du plan (détaillée)

Avant validation finale, vérifier de manière systématique les points suivants :

- Trajets principaux directs et logiques depuis l’entrée vers les espaces de vie et le cellier.

- Séparation claire des zones jour et nuit avec zone tampon identifiée.

- Vues traversantes utilisées pour la lumière et la ventilation sans sacrifier l’intimité.

- Réduction ou transformation des couloirs en espaces utiles (rangement, bureau, circulation distributive).

- Escalier dimensionné, positionné et conforme aux normes de sécurité; usage de volumes sous escalier optimisés.

- Déploiement de portes coulissantes pour les passages stratégiques et vérification de l’isolation acoustique.

- Application des principes PMR (largeurs, seuils, rayon de giration) en conformité avec la réglementation applicable.

- Plan commenté complet avec légende, flux codifiés, zones de dégagement et annotations techniques.

- Simulation des parcours avec maquette ou BIM et test par utilisateurs représentatifs.

- Vérification du plan de sécurité et des voies d’évacuation selon la réglementation locale.

Questions clés à poser au maître d’ouvrage

Pour orienter la conception des circulations, il est utile de formaliser quelques questions essentielles :

- Quels sont les trajets quotidiens incontournables (accès au travail, enfants, livraisons) ?

- Qui habite le lieu et quelles spécificités ? (famille avec enfants, senior, télétravailleur, PMR)

- Quelles activités doivent être proches les unes des autres ? (cuisine / cellier, chambre / salle d’eau)

- Quelle importance accorde-t‑on à la modularité et à la réversibilité des pièces ?

- Quelles sont les priorités : confort acoustique, luminosité, économies d’énergie, simplicité d’entretien ?

- Existence de contraintes techniques ou structurelles (murs porteurs, gaines techniques) à prendre en compte ?

Les réponses permettent de hiérarchiser les flux et d’adapter les solutions au contexte réel du projet.

Ressources, normes et guides pratiques

Pour approfondir, il est recommandé de consulter des ressources officielles et des guides techniques :

- Service-public.fr pour les textes réglementaires, démarches et informations sur l’accessibilité.

- CEREMA pour des guides techniques et retours d’expérience sur l’accessibilité et la mobilité.

- Conseil national de l’Ordre des Architectes pour les bonnes pratiques professionnelles.

- ArchDaily pour des études de cas et inspirations contemporaines.

- ADEME pour des ressources sur la performance énergétique et les matériaux durables.

Une conception réfléchie des circulations permet d’améliorer l’usage, la sécurité et la durabilité d’un logement, tout en optimisant son coût global. En intégrant les outils numériques, les tests utilisateurs et une réflexion sur les matériaux, l’architecte ou le concepteur peut transformer des mètres carrés perdus en surfaces utiles et agréables à vivre.