Le design durable transforme les hôtels et restaurants en lieux plus résilients, économiques et mémorables — tout en réduisant leur empreinte environnementale.

Points Clés

- Approche intégrée : penser matériaux, énergie, eau, acoustique et maintenance dès la programmation pour garantir la durabilité opérationnelle.

- Mesure et transparence : définir des KPI environnementaux et commerciaux et utiliser des outils de monitoring pour piloter la performance.

- Flexibilité et réemploi : favoriser modularité, réemploi et économie circulaire pour réduire les coûts sur le cycle de vie.

- Confort client et personnel : acoustique, qualité de l’air, lumière et végétal améliorent l’expérience et influencent les indicateurs commerciaux.

- Maintenabilité : intégrer la maintenance dès la conception et former le personnel pour garantir la longévité des installations.

Pourquoi le design durable est stratégique pour l’hôtellerie et la restauration

Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration fait face à des défis multiples : rareté de certaines ressources, pressions réglementaires, attentes croissantes des clientèles pour des expériences responsables et nécessité de maîtriser les coûts d’exploitation. En intégrant une approche de design durable dès la phase de programmation, l’établissement peut améliorer sa résilience, réduire ses dépenses opérationnelles sur le long terme et renforcer son image de marque.

Au-delà des aspects financiers, le design durable influence directement la qualité d’usage : confort thermique, confort acoustique, qualité de l’air et rapport au végétal augmentent la satisfaction des clients et le bien-être du personnel. Ces facteurs impactent des indicateurs clés comme le taux d’occupation, le RevPAR et la note moyenne sur les plateformes d’avis en ligne.

Cadre, certifications et standards utiles

Pour structurer une démarche crédible, les porteurs de projet s’appuient souvent sur des référentiels reconnus. Les certifications internationales telles que LEED (USGBC), BREEAM, WELL (WELL Building Standard) et des labels spécifiques au tourisme comme Green Key fournissent des cadres d’action et des indicateurs mesurables.

Des organismes techniques nationaux et européens produisent des guides et outils : l’ADEME en France, le CSTB pour l’expertise technique, et le World Green Building Council pour les bonnes pratiques internationales.

Matériaux robustes et responsables : critères et choix judicieux

Le choix des matériaux conditionne la durabilité technique et esthétique d’un établissement. Des matériaux robustes, faciles à entretenir et réparables réduisent les coûts sur le cycle de vie et limitent les remplacements fréquents.

Critères de sélection

- Résistance mécanique et à l’usure : privilégier des revêtements de sol et des surfaces capables de supporter un trafic intensif.

- Facilité d’entretien : surfaces lessivables, traitements anti-taches et systèmes modulaires facilitent la maintenance quotidienne.

- Impact environnemental : analyser l’empreinte carbone à l’extraction, la fabrication et le transport ; favoriser le potentiel de réemploi et le contenu recyclé.

- Santé et sécurité : faible émission de COV, conformité aux normes ignifuges et contrôles sanitaires pour la restauration.

- Esthétique pérenne : privilégier des finitions qui vieillissent bien et acceptent la patine plutôt que des effets très mode.

- Transparence : exiger des EPD (Déclarations Environnementales Produit) et fiches techniques pour comparer les impacts.

Options de matériaux performants et stratégies circulaires

Parmi les choix pertinents, il existe des options éprouvées et des approches circulaires à privilégier :

- Bois massif certifié (FSC/PEFC) pour mobilier et finitions : favorise la réparabilité et la valorisation locale.

- Bois technique et CLT pour structures et parements : souvent bon bilan carbone quand la gestion forestière est maîtrisée.

- Bétons bas-carbone et solutions à faible clinker pour structures durables ; associer à des finitions décoratives.

- Carrelages et grès cérame très résistants pour zones humides : longue durée et entretien simple.

- Textiles techniques résistants aux lavages intensifs, antimicrobiens et ignifugés pour banquettes et rideaux.

- Matériaux recyclés ou recyclables : métaux, panneaux à base de fibres recyclées, plastiques recyclés pour composants non structurels.

- Réemploi et seconde vie : intégrer du mobilier reconditionné, récupérer des éléments architecturaux existants et prévoir la dépose sélective pour faciliter la réutilisation.

Les professionnels peuvent s’appuyer sur des bases de données et guides (ADEME, CSTB) pour évaluer la performance environnementale et la faisabilité technique des matériaux.

Éclairage d’ambiance : confort, scénographie et efficacité

L’éclairage guide la perception des volumes, module l’atmosphère et influence l’appétit et le temps de séjour en restaurant. Un projet lumineux réussi combine scénographie et performance énergétique.

Principes et métriques

- LEDs haute qualité : efficacité élevée, durée de vie prolongée, variabilité de température de couleur et baisse des coûts de maintenance.

- Contrôles dynamiques : variateurs, scènes programmées et pilotage centralisé pour adapter l’éclairage aux moments et usages.

- Température de couleur et CRI : privilégier 2700K–3000K pour une atmosphère chaleureuse et un CRI >90 pour une restitution fidèle des couleurs des plats et des matériaux.

- Éclairage directionnel : éclairer les tables et comptoirs sans sur-éclairer l’ensemble de la salle.

- Jour et lumière naturelle : maximiser l’apport de lumière naturelle via orientation, vitrage performant et dispositifs d’occultation pour réduire les besoins artificiels.

- Éclairage circadien : envisager des scénarios pour soutenir le rythme biologique dans les espaces de petit-déjeuner, spa ou fitness.

Des normes et recommandations professionnelles telles que celles de la CIE et de l’IES fournissent des repères sur les niveaux d’éclairement, l’uniformité et la limitation de l’éblouissement.

Stratégies d’optimisation énergétique

Pour réduire la facture énergétique sans sacrifier l’ambiance, il est recommandé d’utiliser des capteurs de présence dans les zones annexes, des gradateurs programmés pour les heures creuses et des systèmes de gestion de bâtiment (BMS/GTB) permettant d’orchestrer éclairage, volets et HVAC.

Confort thermique, ventilation et efficacité énergétique

Le confort thermique est un pilier de l’expérience client et de la performance énergétique. Une conception intégrée combine isolation, systèmes HVAC performants et stratégies passives.

Approches techniques

- Isolation performante : optimiser l’enveloppe (murs, toitures, menuiseries) pour réduire les besoins de chauffage et de climatisation.

- Récupération de chaleur : intégrer des VMC double flux et récupérer l’énergie sur les eaux usées ou sur l’air extrait de cuisines.

- Pompes à chaleur : solution efficace pour production thermique, compatible avec les réseaux de faible température et les énergies renouvelables.

- Régulation et zones : gérer des températures différentes par zone et par horaire pour limiter les consommations inutiles.

- Ventilation à la demande : capteurs CO2 dans les salles et chambres pour ajuster les débits en fonction de l’occupation.

L’intégration de systèmes pilotés permet d’optimiser la consommation énergétique mesurée à l’échelle de l’établissement (kWh/nuitée ou kWh/m²/an).

Gestion de l’eau et résilience hydrique

La gestion efficiente de l’eau est essentielle, surtout dans les régions soumises à des restrictions. Les mesures d’économie et de réutilisation améliorent la durabilité opérationnelle.

Solutions pratiques

- Robinetterie et sanitaires économes : robinets temporisés, toilettes à double chasse, douches basse consommation.

- Récupération des eaux pluviales : pour irrigation, systèmes de lavage extérieurs ou chasses.

- Traitement et réutilisation des eaux grises : lorsque la réglementation locale le permet, réutiliser les eaux grises traitées pour l’irrigation ou les chasses.

- Contrôles et fuites : installation de compteurs par poste et systèmes d’alerte pour détecter les pertes.

Les économies en eau améliorent les KPI opérationnels et réduisent le risque lié à des hausses de prix ou des restrictions d’approvisionnement.

Circulation : fluidité client et efficience opérationnelle

La circulation conditionne la perception spatiale et l’efficacité du personnel. Une conception adaptée sépare flux publics et privés, réduit les temps de service et améliore la sécurité.

Principes d’aménagement et accessibilité

- Zonage clair : accueil, attente, restauration, bar et espaces annexes bien délimités pour éviter les conflits d’usage.

- Chemins de service optimisés : raccourcir les trajets de la cuisine au stockage et à la salle en multipliant les points d’appui logistiques.

- Normes d’accessibilité : respecter les exigences pour PMR (personnes à mobilité réduite) et prévoir des solutions universelles.

- Wayfinding : signalétique cohérente, codes visuels et éléments architecturaux guidant naturellement le client.

- Espaces tampons : zones d’attente confortables pour lisser les pics d’arrivée.

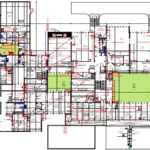

Des simulations de flux (maquettes physiques, maquettes numériques ou logiciels d’agent-based modelling) aident à tester les parcours avant réalisation et à ajuster les dimensions des circulations et zones de service.

Acoustique : confort souvent sous-estimé

Le confort acoustique est déterminant pour la perception de la qualité d’un restaurant ou d’un lobby d’hôtel. Un niveau sonore mal maîtrisé réduit le confort et peut détériorer l’expérience client.

Mesures et solutions

- Traitements absorbants : panneaux acoustiques, plafonds et moquettes adaptés aux zones à fort bruit.

- Diffusion et isolation : combiner isolation entre cuisines/salles et diffusion contrôlée pour éviter les zones trop bruyantes.

- Conception du mobilier : banquettes et cloisons acoustiques modulaires pour créer des îlots calmes.

- Mesures en exploitation : relevés de niveaux sonores et ajustements techniques (matériaux, horaires d’activités).

L’amélioration acoustique se traduit par des commentaires clients plus favorables et par une plus grande satisfaction du personnel.

Identité et flexibilité : raconter une histoire tout en restant adaptable

La création d’identité passe par la cohérence des matériaux, couleurs, éclairage et mobilier. Lier cette identité à des valeurs locales ou écologiques renforce l’authenticité et la mémoire du visiteur.

Flexibilité programmatique et modularité

- Mobilier modulaire : tables et assises faciles à reconfigurer pour événements, co-working ou soirées privées.

- Éléments démontables : cloisons mobiles, panneaux acoustiques repositionnables et habillages interchangeables prolongent la durée d’usage.

- Design évolutif : prévoir points d’ancrage électriques, supports et réseaux pour intégrer de nouveaux équipements sans gros travaux.

- Approche locale : intégrer artisanat, matériaux régionaux et récit local pour différencier l’offre.

Un établissement flexible s’adapte aux évolutions des concepts culinaires, aux événements et aux cycles commerciaux, limitant ainsi les besoins de rénovation lourde.

Intégration du végétal : bien-être, esthétique et performance environnementale

L’introduction du végétal améliore la qualité de l’air, l’acoustique et l’atmosphère. Jardins intérieurs, murs végétaux et toits-jardins sont des leviers performants pour les projets hôteliers et restaurateurs responsables.

Formes d’intégration et critères techniques

- Murs végétalisés : apport esthétique et réduction du bruit ; nécessitent une structure porteuse et un système d’irrigation fiable.

- Potagers et herbes aromatiques : favorisent la chaîne courte et l’identité culinaire ; prévoir logistique de récolte et hygiène.

- Toits et terrasses verts : isolation naturelle, gestion des eaux pluviales et création d’espaces attractifs pour les clients.

- Plantes en pots : solution flexible, facile à entretenir et à reconfigurer.

La sélection des espèces doit tenir compte de l’ensoleillement, de l’humidité et des besoins en entretien. Le biophilic design et la recherche de WorldGBC montrent des bénéfices psychophysiologiques mesurables sur le bien-être et la productivité.

Maintenance, exploitation et formation du personnel

La durabilité technique dépend autant du design initial que de la qualité de l’exploitation. La maintenance doit être anticipée et intégrée dans le budget et les méthodes d’exploitation.

Stratégies pratiques pour pérenniser les installations

- Accessibilité technique : prévoir panneaux, trappes et accès pour faciliter interventions et inspections.

- Composants modulaires : privilégier des pièces remplaçables plutôt que des éléments monoblocs.

- Plan de maintenance préventive : calendriers, protocoles et indicateurs pour HVAC, éclairage, filtration, plomberie et végétation.

- Maintenance prédictive : capteurs IoT, monitoring continu et diagnostic à distance pour anticiper les pannes.

- Formation du personnel : protocoles de nettoyage, formation aux gestes d’entretien et sensibilisation aux enjeux durables.

Les établissements peuvent tirer parti des référentiels comme LEED ou BREEAM pour formaliser les exigences d’exploitation et valoriser la performance en phase d’exploitation.

Gestion des déchets et économie circulaire en exploitation

Un effort sur la gestion des déchets réduit les coûts et renforce l’image responsable. Le tri, la valorisation organique et les partenariats locaux sont des leviers opérationnels concrets.

Actions opérationnelles

- Tri à la source : points de collecte clairs en cuisine et en salle ; formations pour le personnel.

- Compostage : valoriser les déchets organiques sur site ou via un prestataire local pour réduire les volumes remisés.

- Réduction des emballages : achats en vrac, consignes pour la livraison et relations fournisseurs centrées sur l’économie circulaire.

- Réemploi mobilier et matériaux : privilégier la location, le reconditionnement ou l’achat de seconde main pour certains postes.

Ces démarches améliorent le taux de valorisation des déchets et contribuent à la réduction des émissions liées au traitement des déchets.

Mesure de la performance : KPI, outils et tableaux de bord

Pour piloter un projet durable, il est indispensable de définir des KPI liant performance environnementale, opérationnelle et satisfaction client. Ces indicateurs permettent d’établir des objectifs, de mesurer les progrès et de communiquer les résultats.

KPI environnementaux et opérationnels

- Consommation énergétique (kWh/m²/an ou kWh par nuitée) — suivi global et par poste (éclairage, HVAC, buanderie).

- Consommation d’eau (litres/client/nuit) — incluant récupération et réutilisation des eaux grises.

- Taux de valorisation des déchets (%) — proportion des déchets détournés de l’enfouissement.

- Émissions de GES (kgCO2e/an) — calcul via bilan carbone exploitation.

- Durée de vie moyenne des équipements — indicateur qualitatif de robustesse des choix matériaux.

KPI commerciaux et de satisfaction

- Note moyenne en ligne (OTA, Google) — indicateur de perception client.

- NPS (Net Promoter Score) — mesure de la recommandation client.

- RevPAR et taux d’occupation — impact direct sur la rentabilité.

- Rotation du personnel et taux d’absentéisme — liens avec qualité des conditions de travail.

- Temps moyen de service — indicateur d’efficience opérationnelle pour la restauration.

La collecte de ces KPI s’appuie sur des outils existants : PMS (Property Management System), systèmes de gestion énergétique (BMS/GTB), capteurs IoT pour la qualité de l’air et l’énergie, et plateformes d’analyse d’avis en ligne.

Outils numériques et simulations pour sécuriser les choix

Les outils numériques sont essentiels pour anticiper les performances et limiter les risques. Le BIM, la simulation énergétique, la modélisation thermique et la simulation de flux aident à valider les hypothèses de conception.

Applications concrètes

- Modélisation énergétique : comparer scénarios HVAC, isolation et équipements.

- Simulation jour/nuit : évaluer l’apport solaire, l’éblouissement et les facteurs de confort visuel.

- CFD (Computational Fluid Dynamics) : optimiser la ventilation naturelle et la qualité de l’air en cuisine ou dans des atriums.

- Simulations acoustiques : anticiper les besoins en traitements et l’impact des matériaux.

Ces outils réduisent les incertitudes et permettent d’optimiser les coûts dès la phase de conception.

Études de cas : projets inspirants et enseignements pratiques

Analyser des réalisations concrètes fournit des enseignements utiles sur la faisabilité et l’impact du design durable. Plusieurs références internationales illustrent des approches variées.

PARKROYAL on Pickering — Singapour

Le PARKROYAL on Pickering a popularisé l’intégration de jardins suspendus, bassins et toitures végétalisées dans un contexte urbain dense. Ces dispositifs apportent isolation thermique, création de biodiversité urbaine et forte identité visuelle, tout en participant à la régulation microclimatique du bâtiment.

Site officiel : PARKROYAL on Pickering

Proximity Hotel — Greensboro, États-Unis

Proximity Hotel, conçu pour atteindre le niveau LEED Platinum, combine économies d’énergie grâce à des ascenseurs régénératifs, récupération de chaleur et usage de matériaux locaux. Il illustre l’équilibre possible entre confort haut de gamme et efficience opérationnelle.

Plus d’informations : Proximity Hotel (Wikipédia)

Silo — Brighton, Royaume-Uni (restaurant zéro-déchet)

Silo démontre la faisabilité d’un restaurant zéro-déchet : menu centré sur ingrédients locaux, réduction drastique des emballages, réemploi de matériaux et optimisation énergétique en cuisine. C’est un exemple de cohérence entre identité et pratiques opérationnelles.

Site officiel : Silo

Villa Copenhagen — Copenhague

Villa Copenhagen illustre la réhabilitation d’un bâtiment historique en hôtel durable : conservation de l’existant, matériaux réutilisés, équipements efficaces et services favorisant la mobilité douce. La réhabilitation limite l’empreinte carbone liée à la construction neuve.

Site officiel : Villa Copenhagen

Risques fréquents et stratégies d’atténuation

Même les projets bien intentionnés peuvent rencontrer des écueils. Les anticiper diminue les coûts cachés et protège la crédibilité.

Risques et réponses

- Greenwashing : risqué en cas d’assertions non vérifiables ; répondre par la transparence (certifications, mesures et reporting).

- Sous-estimation de la maintenance : intégrer des coûts et protocoles d’entretien dès la programmation et former le personnel.

- Incompatibilité matériaux/usages : tester les matériaux en condition réelle et prévoir des prototypes avant déploiement global.

- Conception peu flexible : penser modularité et accessibilité aux réseaux pour faciliter l’évolution des usages.

- Surinvestissement initial : prioriser les mesures ayant le meilleur ratio coût/bénéfice et utiliser l’analyse du coût du cycle de vie (LCC).

Mesurer le retour sur investissement (ROI) d’un design durable

Le ROI d’une intervention durable se calcule en comparant coûts initiaux, économies opérationnelles et gains commerciaux. L’approche la plus robuste est l’analyse du coût du cycle de vie (LCC) qui intègre investissement initial, coûts d’exploitation annuels et valeur résiduelle.

Éléments à inclure dans une LCC

- Investissement initial : coûts de construction, matériaux, études et certifications.

- Coûts d’exploitation : énergie, eau, maintenance, remplacement d’équipements et consommables.

- Bénéfices commerciaux : augmentation attendue du taux d’occupation, prix moyen, fidélisation et réputation.

- Risques et sensibilité : scénarios pessimiste/optimiste pour prix de l’énergie et taux d’occupation.

Les porteurs de projet peuvent utiliser des méthodologies et outils proposés par l’ADEME et les référentiels de certification pour formaliser ces calculs.

Procurement responsable et relations fournisseurs

La stratégie d’achats influence la durabilité du projet. Le choix des fournisseurs, la demande de preuves environnementales et la contractualisation de services de réemploi sont des leviers concrets.

Bonnes pratiques d’achat

- Spécifications claires : inclure exigences de performance, EPD, certificats FSC/PEFC et critères de réemploi dans les appels d’offres.

- Évaluation du fournisseur : critères environnementaux et sociaux dans la sélection et la notation des offres.

- Contrats de maintenance et garanties : prévoir durées, niveaux de service et reporting des indicateurs.

- Plateformes locales : privilégier circuits courts pour réduire les impacts liés au transport et soutenir l’économie locale.

Communication, storytelling et respect de la vérité

La communication sur les engagements durables doit être honnête et documentée. Les clients apprécient les initiatives tangibles et vérifiables.

Des éléments de communication efficaces incluent : signalétique expliquant les choix, rapports annuels de performance, histoires locales sur les matériaux et partenariats, et actions mesurables présentées sur le site web.

Checklist opérationnelle pour la mise en œuvre

Avant la mise en chantier et en exploitation, une checklist aide à sécuriser les choix :

- Diagnostic site et définition d’objectifs environnementaux et commerciaux.

- Analyse des usages intensifs et tests de matériaux en condition réelle.

- Plan lumière avec scénarios programmables et capteurs de présence.

- Dimensionnement du végétal et protocole d’entretien accessible.

- Spécifications de maintenance intégrées dans les marchés.

- KPI définis et outils de monitoring installés avant l’ouverture.

- Formation opérationnelle du personnel aux nouveaux équipements et protocoles durables.

- Stratégie de communication transparente avec preuves et reporting.

Le design durable pour hôtels et restaurants est une stratégie gagnante lorsqu’il est pensé globalement — matériaux robustes et locaux, éclairage maîtrisé, circulation efficiente, identité forte liée au territoire, intégration végétale et maintenance anticipée. En combinant outils numériques, KPI pertinents et pratiques opérationnelles, un établissement peut réduire ses coûts, améliorer la satisfaction client et renforcer sa résilience face aux évolutions réglementaires et climatiques.

Quelles priorités ressortent pour son prochain projet : réduire la consommation énergétique, renforcer l’identité locale ou améliorer la maintenance ? Archibat invite les professionnels à partager leurs défis concrets pour co-construire des solutions adaptées.