Le bioclimatisme propose des leviers concrets pour concevoir des bâtiments qui répondent au climat local, améliorent le confort des occupants et réduisent significativement la consommation énergétique.

Points Clés

- Conception avant technique : réduire les besoins par l’orientation, la compacité et les protections solaires avant d’ajouter des systèmes actifs.

- Inertie et ventilation : l’inertie thermique et une stratégie de ventilation adaptée améliorent le confort et limitent la consommation.

- Rénovation ciblée : un diagnostic préalable permet de prioriser les interventions les plus rentables et compatibles avec le bâti existant.

- Simulations et mise en service : utiliser des outils numériques et effectuer des tests (Blower Door, capteurs) pour garantir la performance réelle.

- Approche systémique : l’association de matériaux adaptés, zonage, protections solaires et comportements occupants est essentielle pour le succès.

Qu’est-ce que le bioclimatisme ?

Le bioclimatisme regroupe des principes de conception architecturale et technique qui exploitent les paramètres climatiques locaux — ensoleillement, vent, hygrométrie, topographie — pour minimiser les besoins artificiels en chauffage, refroidissement et éclairage. Il s’agit d’une approche systémique qui articule orientation, formes, choix des matériaux, protections solaires et stratégies de ventilation pour atteindre un confort intérieur optimal avec une empreinte énergétique réduite.

Ces principes ne sont pas nouveaux : ils s’appuient sur des traditions vernaculaires (maisons à patio, constructions sur pilotis, toitures ventilées) tout en intégrant aujourd’hui des outils scientifiques modernes (simulations thermiques dynamiques, modélisation solaire, bilans carbone). Les démarches réglementaires contemporaines, comme la RE2020 en France, encouragent d’ailleurs l’intégration de ces principes pour réduire l’impact environnemental du bâtiment.

Principes fondamentaux et approche globale

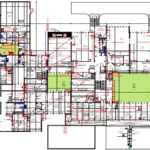

Un projet bioclimatique commence par une analyse fine du site et du programme : orientation, microclimat, ensoleillement, vents, occupation et usages. Les décisions architecturales — compacité, gestion des apports solaires, inertie thermique, ventilation naturelle, zonage interne et choix de matériaux — découlent de cette analyse.

L’approche vise prioritairement à réduire les besoins par le design passif, puis à couvrir les besoins résiduels par des systèmes actifs performants. Ainsi, l’association d’une conception passive bien pensée avec des systèmes à haute efficacité (pompes à chaleur, ventilation double flux à récupération d’énergie, chaudière biomasse) permet d’optimiser les coûts et l’empreinte carbone sur la durée de vie du bâtiment.

Inertie : jouer sur la masse pour stabiliser la température

La inertie thermique correspond à la capacité d’un élément (dalle, mur, plafond) à stocker et restituer la chaleur. Elle est essentielle pour atténuer les fluctuations diurnes et saisonnières et optimiser le confort thermique.

Dans des climats à fortes amplitudes jour/nuit, une inertie intérieure bien positionnée (plancher en béton, mur massif exposé au sud) capte l’énergie solaire et la restitue progressivement, limitant les besoins d’appoint. Dans les climats très froids, l’inertie associée à une enveloppe très isolante maximise le bénéfice des apports gratuits.

Bonnes pratiques :

- Placer la masse thermique au niveau des apports solaires (ex. dalle ou mur absorbant côté sud) pour capter le rayonnement.

- Éviter d’isoler complètement une masse côté extérieur sans prévoir de sources d’apport (sauf pour des situations spécifiques comme certains bâtiments en régions polaires).

- Compléter l’inertie avec des matériaux à changement de phase (PCM) lorsque l’espace est limité et qu’on souhaite stocker de l’énergie sans volumétrie importante.

Compacité : réduire les pertes par l’enveloppe

La compacité se mesure par le rapport entre la surface d’enveloppe exposée et le volume intérieur chauffé. Plus la compacité est élevée (forme simple et compacte), moins il existe de surface dissipatrice d’énergie. Ceci est particulièrement critique dans les climats froids.

Principes de conception :

- Privilégier des volumes simples et compacts pour minimiser la surface d’enveloppe par mètre cube chauffé.

- Concentrer les ouvertures sur les orientations favorables (généralement le sud) et limiter les vitrages sur les façades froides ou exposées aux vents dominants.

- Adapter la segmentation des volumes pour concilier compacité et besoins fonctionnels : zoner plutôt que créer une géométrie complexe inutilement dissipatrice.

Protections solaires : contrôler les apports selon la saison

Les protections solaires permettent d’exploiter le soleil en hiver tout en évitant la surchauffe en été. Elles incluent des éléments fixes (débords, toitures, brise‑soleil horizontaux) et mobiles (stores extérieurs, volets roulants, brise‑soleil orientables).

Règles de base :

- Pour une orientation sud, dimensionner les débords pour laisser pénétrer le solaire bas d’hiver et bloquer le solaire haut d’été ; la taille du débord dépend de la latitude et de la hauteur de la baie.

- Pour les façades est/ouest, privilégier des protections verticales, stores à lamelles, ou végétation structurée.

- Choisir des vitrages avec un facteur solaire (g) adapté et une performance thermique (valeur U) cohérente avec les objectifs énergétiques.

Des outils de simulation solaire, comme Ladybug Tools ou des modules de EnergyPlus, facilitent le dimensionnement précis des protections solaires et la visualisation des ombres portées.

Ventilation : qualité de l’air et confort thermique

La ventilation assure le renouvellement de l’air, la maîtrise de l’humidité et contribue au confort thermique. Elle peut être naturelle, mécanique ou hybride selon le contexte.

Choix et stratégies :

- Climats chauds et secs : privilégier la ventilation nocturne pour évacuer la chaleur accumulée durant la journée.

- Climats humides ou pollués : opter pour une ventilation mécanique contrôlée avec filtration et récupération de chaleur (double flux), afin de maintenir une qualité d’air constante.

- En milieu urbain bruyant : privilégier une ventilation filtrée et des systèmes de traitement acoustique pour réduire le besoin d’ouverture des fenêtres.

Des dispositifs comme les puits canadiens/provençaux peuvent préconditionner l’air entrant (pré-refroidissement ou préchauffage) mais requièrent une conception, une mise en œuvre et un entretien rigoureux pour éviter risques d’humidité ou hygiène insuffisante. Pour approfondir, consulter les ressources du CSTB et de l’ADEME.

Apports internes : intégrer chaleur des occupants et équipements

Les apports internes (occupants, électroménager, éclairage) jouent un rôle significatif dans le bilan thermique, surtout dans les bâtiments bien isolés. Ils permettent de réduire le besoin de chauffage en saison froide mais peuvent devenir une source de surchauffe en été.

Stratégies d’optimisation :

- Regrouper les pièces à forte production de chaleur (cuisine, buanderie) pour concentrer les apports et faciliter la gestion.

- Choisir des équipements à haute efficacité (appareils labellisés, éclairage LED) pour limiter les apports indésirables en période chaude.

- Prendre en compte l’occupation réelle lors des simulations thermiques pour obtenir des résultats représentatifs.

Zonage : organiser les volumes selon les usages

Le zonage consiste à répartir les espaces selon leurs besoins thermiques, d’éclairement et d’usage, afin d’optimiser le chauffage, le refroidissement et l’éclairage.

Bonnes pratiques :

- Placer les espaces de vie (séjour, salle à manger) côté sud pour maximiser les apports gratuits.

- Utiliser des zones tampons (entrée, cellier, garage) côté nord pour protéger les pièces chauffées des vents froids.

- Prévoir une séparation claire entre zones jour et zones nuit pour adapter la gestion des ouvertures et l’aération nocturne.

Matériaux adaptés : choisir selon le climat et la durabilité

Le choix des matériaux impacte l’inertie, l’isolation, le confort hygrométrique et l’empreinte carbone. Les concepteurs doivent évaluer les performances thermiques mais aussi l’impact environnemental via des analyses de cycle de vie (ACV).

Repères par climat :

- Climats froids : isolants performants (laine, fibre de bois, panneaux isolants), finitions intérieures à forte inertie (béton, chape) si nécessaire.

- Climats chauds : toitures réfléchissantes, isolation hygro-régulatrice, enduits respirants et ombrages efficaces.

- Matériaux biosourcés : bois massif, paille, chanvre apportent de bonnes performances thermiques et une réduction de l’empreinte carbone.

Des bases de données comme celles fournies par l’ADEME ou des outils d’ACV aident à comparer les solutions sur un cycle de vie complet.

Applications pratiques selon les climats

Climats froids

Priorité : réduire les pertes et maximiser les apports solaires passifs. La stratégie combine une enveloppe très isolante, une bonne étanchéité, une gestion soignée des ponts thermiques et une inertie adaptée.

Actions concrètes :

- Orientation et grandes ouvertures au sud, avec débords calculés.

- Isolation continue, triple vitrage sur façades principales et VMC double flux.

- Complément par systèmes renouvelables (poêle à granulés, pompe à chaleur géothermique).

Climats chauds et secs

Objectif : éviter la surchauffe. On mise sur des protections solaires, la ventilation nocturne, un albédo élevé et l’utilisation de l’inertie pour stocker la fraîcheur nocturne.

Actions concrètes :

- Toitures claires ou végétalisées, toits ventilés et protections de façades.

- Ventilation nocturne et cheminements d’air bien pensés (ouvertures hautes/basses).

- Recours possible au refroidissement adiabatique dans zones très sèches.

Climats chauds et humides

Priorité : évacuer chaleur et humidité. La ventilation naturelle et la protection contre la pluie sont essentielles.

Actions concrètes :

- Construction sur pilotis, galeries et toitures ventilées, grandes ouvertures abritées.

- Matériaux et finitions résistants à l’humidité ; ventilation mécanique ponctuelle si nécessaire.

Bioclimatisme en rénovation : stratégies et contraintes

La rénovation bioclimatique doit concilier performance énergétique et contraintes existantes (structure, patrimoine, budget). Le potentiel de gains est souvent important car les bâtiments anciens sont souvent mal isolés et peu étanches.

Étapes clés d’une rénovation bioclimatique :

- Diagnostic préalable : audit énergétique, analyse de l’orientation, repérage des ponts thermiques et humidité, test d’étanchéité (Blower Door).

- Prioriser : d’abord réduire les pertes (isolation, étanchéité), puis améliorer les protections solaires et enfin optimiser systèmes et ventilation.

- Interventions ciblées : isolation des combles et planchers, remplacement des menuiseries si nécessaire, mise en place d’une VMC double flux, adaptation des protections solaires extérieures.

- Respect du patrimoine : pour les bâtiments classés, privilégier des solutions réversibles et des isolants compatibles avec la respiration du mur (enduits naturels, isolation intérieure bien ventilée).

Des aides financières (ex. MaPrimeRénov’, éco‑PTZ, Certificats d’Économies d’Énergie) existent pour encourager ces travaux en France ; il est recommandé de se renseigner en amont pour optimiser le montage financier.

Outils numériques et workflow de conception

Les outils numériques permettent d’évaluer précisément l’impact des choix bioclimatiques :

- PHPP (Passive House Planning Package) pour dimensionner une maison passive.

- EnergyPlus et TRNSYS pour des simulations thermiques dynamiques détaillées.

- Ladybug Tools et plugins pour Rhino/Grasshopper ou SketchUp pour études solaires et analyses façade.

- Logiciels de modélisation BIM (Revit, ArchiCAD) intégrés avec des outils d’analyse énergétique pour assurer cohérence entre conception et calculs.

Workflow recommandé :

- Phase d’esquisse : analyse solaire, études d’orientation et premières règles bioclimatiques.

- Phase APS/PRO : simulations thermiques dynamiques, choix des matériaux, dimensionnement des protections solaires.

- Phase EXE : détails constructifs, traitement des ponts thermiques, cahier d’entretien et consignes d’usage.

- Phase chantier et mise en service : tests d’étanchéité, commissionning des systèmes, formation des occupants.

Surveillance, mise en service et évaluation post‑occupation

La performance réelle dépend largement de la qualité de mise en œuvre et de l’usage. La mise en service (commissioning) et la suivi post‑occupation (POE) sont essentiels pour vérifier que le bâtiment atteint ses objectifs.

Outils et indicateurs :

- Test d’étanchéité (Blower Door) pour valider l’étanchéité avant finitions.

- Capteurs pour recorder températures intérieures, humidité, consommation d’énergie et qualité de l’air (CO2).

- Caméras thermiques et mesures ponctuelles pour repérer ponts thermiques et défauts d’isolation.

- Rapports POE pour ajuster les consignes d’usage, la gestion des protections solaires et optimiser les réglages des systèmes.

Des organismes comme le CSTB proposent des protocoles et outils pour accompagner ces démarches. La mise en service permet aussi de former les occupants à l’usage optimal des équipements (ventilation, stores, thermostat).

Réglementation, labels et certifications

Les cadres réglementaires et labels aident à structurer les objectifs de performance :

- RE2020 (France) qui incorpore exigence énergie et empreinte carbone pour les bâtiments neufs.

- Passive House / Passivhaus : standard strict pour la consommation de chauffage et l’étanchéité à l’air (PHI).

- Labels architecturaux et environnementaux : BREEAM, LEED, BBCA (bâtiment bas carbone) apportent des grilles d’évaluation élargies.

Le choix d’un label oriente les décisions de conception et peut faciliter l’obtention de financements ou avantages fiscaux. Pour les projets publics, les impératifs réglementaires dictent souvent des objectifs minimaux à partir desquels on peut intégrer des solutions bioclimatiques.

Aspects économiques : coût initial, coût global et aides

Le bioclimatisme privilégie souvent un investissement initial modéré en conception pour réduire les coûts d’exploitation sur la durée. Certaines mesures passives (orientation, compacité, protections solaires adaptées) sont peu coûteuses ou neutres financièrement, tandis que d’autres (isolation de haut niveau, triple vitrage, pompe à chaleur) augmentent l’investissement initial mais réduisent les dépenses d’énergie.

Éléments à considérer :

- Analyse du coût sur cycle de vie : évaluer les coûts d’investissement, d’exploitation, d’entretien et de fin de vie pour choisir les solutions les plus pertinentes économiquement et écologiquement.

- Temps de retour : dépend fortement du prix de l’énergie, de la durée de vie des équipements et des aides disponibles ; certaines mesures s’amortissent en quelques années, d’autres sur des décennies.

- Aides et financements : MaPrimeRénov’, éco‑PTZ, CEE en France, subventions locales et prêts à taux préférentiels peuvent réduire l’effort initial.

Intégration paysagère, gestion de l’eau et biodiversité

Le bioclimatisme s’inscrit également dans une approche paysagère et écologique : l’implantation de végétation, la gestion des eaux pluviales et la conception des surfaces extérieures influencent fortement le microclimat autour du bâtiment.

Actions recommandées :

- Créer des brises-vent végétaux et des pare-soleil naturels (haies, treilles végétalisées) pour améliorer le confort d’été.

- Privilégier les toitures végétalisées pour réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain et améliorer la gestion des eaux pluviales.

- Mettre en place des systèmes de récupération des eaux de pluie pour l’arrosage et les usages non potables, réduisant la consommation d’eau potable.

Études de cas et exemples observables

Plusieurs réalisations contemporaines offrent des enseignements applicables :

- Des maisons certifiées Passive House en Allemagne ou en Autriche, où l’étanchéité, l’isolation et la ventilation avec récupération permettent des consommations très basses.

- Des projets de Solar Decathlon qui combinent conception bioclimatique, production solaire et optimisation énergétique ; ces projets sont documentés et constituent une base d’inspiration.

- Des opérations de rénovation performante en France soutenues par l’ADEME montrant qu’une stratégie progressive (isolation, puis systèmes) est souvent la plus efficace économiquement.

Il est conseillé d’étudier des cas proches du climat local du projet pour en tirer des solutions directement transposables.

Bonnes pratiques de mise en œuvre et erreurs fréquentes

Pour garantir la performance, la conception doit être suivie d’une mise en œuvre rigoureuse :

- Soigner les détails : jonctions d’isolation, appuis de menuiseries, balcons et points singuliers sont sources de ponts thermiques et de fuites d’air.

- Contrôler l’étanchéité : réaliser un test Blower Door et corriger les fuites avant les finitions intérieures.

- Penser l’usage : former et informer les occupants sur la gestion des protections solaires, la ventilation et les équipements pour assurer la performance réelle.

- Éviter la sur-optimisation d’un seul paramètre (ex. isolation extrême sans ventilation adaptée) qui peut créer des problèmes d’hygrométrie et de qualité d’air.

Questions fréquentes (FAQ)

Un concepteur ou maître d’ouvrage se pose souvent ces questions :

- Le bioclimatisme est-il compatible avec l’esthétique contemporaine ? Oui : les principes bioclimatiques s’intègrent à de nombreux langages architecturaux et peuvent valoriser l’architecture (ombres portées, matériaux locaux).

- Est‑ce rentable pour une petite maison ? Souvent oui : des mesures simples (orientation, débords, isolation adaptée) sont peu coûteuses et apportent un gain notable.

- Faut‑il toujours privilégier l’inertie ? Cela dépend du climat : l’inertie est bénéfique là où elle s’aligne sur les cycles jour/nuit et les apports solaires ; dans certains climats très chauds sans ventilation nocturne, elle peut aggraver la surchauffe.

Conseils pratiques pour maîtres d’ouvrage et concepteurs

Pour réussir une démarche bioclimatique :

- Commencer l’analyse du site dès l’ébauche du projet : orientation, végétation, microclimat et impacts des bâtiments voisins.

- Intégrer les outils de simulation dès la phase esquisse pour valider les choix (orientation, dimensionnement des fenêtres, débords solaires).

- Prendre en compte le comportement des occupants : leur gestion des ouvrants et protections solaires influence fortement la performance.

- Planifier la mise en service et le suivi post‑occupation pour corriger les écarts entre dimensionnement et usage réel.

Quelle contrainte spécifique pose le site du projet ? Une observation attentive du lieu inspire souvent des solutions simples et peu coûteuses : orienter correctement les pièces, choisir la bonne masse thermique, installer des protections solaires adaptées ou végétaliser intelligemment les abords.

Ressources utiles

Pour approfondir :

- ADEME — guides pratiques et fiches techniques pour la performance énergétique et la rénovation.

- CSTB — études techniques, protocoles de test et accompagnement.

- Passive House Institute — standard Passivhaus, PHPP et ressources techniques.

- Ladybug Tools et EnergyPlus — outils de simulation et d’analyse.

- MaPrimeRénov’ et les CEE — dispositifs d’aide en France.